번뇌와 근심마저 들리지 않는다

“시 가운데 그림의 무늬가 서려있고 그림에는 시의(詩意)가 들어있다”라고 동파거사는 시불(詩佛) 왕유(王維)를 숭상하였다. “중년에는 자못 불도(佛道)를 좋아하여 근간 종남산(終南山) 기슭에서 마냥 거닐다 흐르는 물 다하는 곳에 이르러선 앉아서 구름 때의 장관을 바라보며 어쩌다 숲속의 노인을 만나기라도 하면 더불어 담소(談笑) 즐기다 돌아 갈 줄 모른다”라고 노래한 왕유는 시선 이백, 시성 두보와 함께 성당(盛唐) 시단의 3대가로, 고대 인도의 재가 불제자 유마힐(維摩詰)거사의 마힐을 빌려와 자신의 호(號)로 썼다.

한 폭의 그림 같고 한 편의 곡조 낮은 음악 같은 “새우는 산골개울” 시에서 변하지 않은 것 없고 무한한 것도 없으며 춘산의 적요(寂寥)를 깨고 일어나는 무심 속에 생각 없음까지 드러내는 자신의 무한 경계를 노래하고 있다. 깨우침은 몰록 종교를 넘어서 간결과 절제가 생명인 시(詩)에 기대어 선의 경지를 담아내고 있다.

읽는 순간 적연부동이다. “사람은 한가하고 계화(桂花) 사뿐히 떨어지는데 밤 정적 깊어 봄 산은 텅 비었는데 밝은 달 떠올라 산새들 놀라게 하고 때때로 봄 산골 개울 가운데 산새가 운다”라고 노래한다. 왕유(왕마힐)는 공부 다 마쳐 한가한 도인의 경지에 이르니 번뇌와 근심마저도 들리지 않는 절대인의 경지에 든다.

시적 사유는 무한한 인과의 순환을 노래하지만, 31세 상처(喪妻) 후 평생 슬하에 자식 없이 독방 생활은 시와 불교의 인연을 통해 승속(僧俗)을 넘어선 달관의 삶을 사셨다. 모친의 영향으로 북종선과 남종선을 깊이 익히고 수행하여 유마힐 거사를 이어받은 거사불교의 주맥을 형성한다. 그 뒤로 소동파, 황산곡(山谷) 또한 큰 영향을 받게 된다.

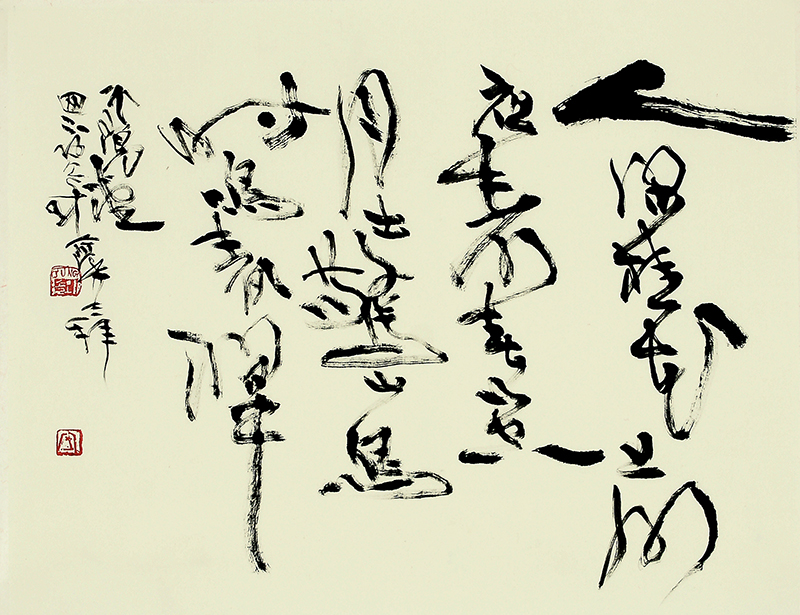

붓으로 쓰지 않고는 견디지 못해 쓰는 글씨는 돈오(頓悟)이며, 시간 밖의 시간에 노님이요, 말 할 수도 생각으로도 할 수 없는 글씨 형상 밖을 내놓는 자유자재의 절학무위 한도인(閑道人)의 무심의 행위일 뿐이다.

닫힌 문을 두드리는 산새는 계절을 잊은 채 노래하고 사치스러운 고요만이 살고 있는 적연서사(寂然書舍)에서 분향하고 고요나 한 사발 흠향해야겠다.

왕유가 쓴 6조혜능선사의 비문을 읽으면서 후대인들은 왜 시불(詩佛)이라 하였는지 깊이 느낄 수 있는 기분 좋은 오후였다. 사는 일이 이렇게 즐겁고 기쁘다.

[불교신문3618호/2020년9월30일자]

그래도 삭제하시겠습니까?