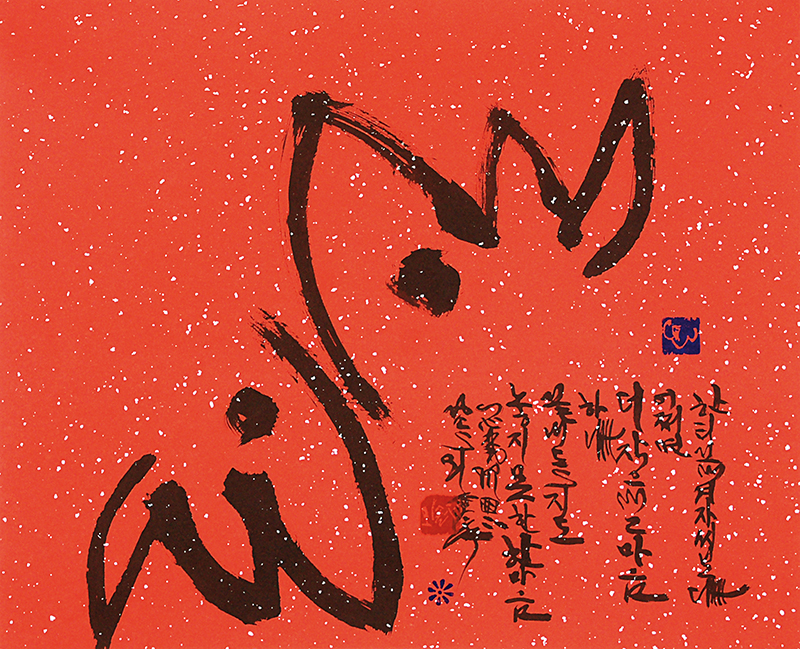

“그 옛날 천하장수가 천하를 다 들었다 놓아도 한 티끌 겨자씨보다 어쩌면 더 작은 그 마음하나 끝내 들지도 놓지도 못했다더라.” 만악도인께서도 말씀하셨다.

이 마음의 자리하나 크기도 측량치 못할 그 물건을 굳이 마음이라고 정해놓고 문자에 꺼달려 온 마음 다 써도 알 수 없고 찾을 수 없다. 겨자씨보다 더 가벼운 내 마음 찾기 위한 구도행은 지극히 깊고 환희심 나는 일이다.

불교를 깨우침의 종교라고 말한다. 깨우쳐야 할 그 무엇이 무엇인가 2500여년이 지난 지금도 그 질문은 질문을 낳고 그 답은 또 다른 질문을 생산하는 묘한 이치는 얼마나 깊고 무겁기에 찾을 리가 없을까? 찾았다고 들고 다니는 자는 볼 수도 없고 찾은 자는 그저 고개 숙이고 말없이 홀로 자락, 자쾌(自快) 하니 그 심사를 헤아릴 수 없으니 이 또한 어찌해야 될 것인가.

말로 말할 수 없는 이 귀한 마음의 가르침, 꼭 깨물면 씨앗 속에 씨앗이 있지만 그 씨앗이 종자가 되어 꽃이 피고 열매가 되는 것은 시절인연만이 설할 수 있지 사람의 3치 혀끝으로는 말할 수 없다. 이 미묘한 묘각의 경지, 맛본 자는 소금은 짜고 맹물은 무미하다고 할 뿐이다. 누우면 자고 일어나면 앉을 뿐 말로써 말할 수 없어 전할 수 없는 이 한 물건 마음작용일세. 기신론에 “일체 경계는 본래 한마음이다”라고 단정 지워 말한다.

불교는 철저한 마음 다스림의 가르침이며 유교는 세상 다스림의 가르침이며 도교 또한 내 몸을 신선사상으로 끌어다주는 이념성이 바탕 되지만 불교, 유교, 도교의 그 어느 것도 마음 작용이 바탕이다.

시골 적거지에 바람이 일어났다. 대숲은 온몸으로 받아들인다. 바람 지나면 대숲은 적연하다. 추장새 2마리 잔디밭에 앉아 덕담 나누지만 잔디밭은 잡지도 놓지도 않는다. 약하고 모난 나의 성품도 다듬어져 두루 원만해지길 바랄 뿐이다. ‘듣는 귀가 순하다는 이순이 지났지만 마음에 걸리는 일과 말들을 어찌 다스릴까! 이순을 지나보니 이순(耳順) 전생이 허물 투성이였구나’ 내 삶의 언저리에서 작게 크게 마음 모아 주신 분들께 미안한 마음으로 오늘은 보살께 차나 공양 올리고 몇 권 안 되는 선현들의 말씀이나 다시 새기며 산중 독살이 하고 계신 산도인께 안부 인사나 올리고 천하 장수도 들지 못했던 마음자리나 들어 봐야겠다.

내 손에 잡힌 붓은 검은 먹물 묻은 것이 허물투성인 내 마음 같지만 부끄러워하지도 않은 채 나의 마음에 의해 아니 생각에 의해 내달리고 멈추고 울고 웃을 뿐이다.

[불교신문3660호/2021년4월6일자]

그래도 삭제하시겠습니까?