“절이 좋아 순식간에 불국에 도달하다”

#1

처음 쌍계사란 이름을 듣고 순간 착각을 한 것 같았다. 내게 익숙한 쌍계사는 진도가 아니라 하동에 있다는 것을 알면서도 자동차를 몰고 가는 중간중간 하동 쌍계사를 떠올리며 길이 낯설다는 생각을 했다. 동백나무가 울창한 작은 고개를 넘어 역시 동백나무 숲에 안긴 듯 자리 잡은 작은 평지 사찰이었다.

특별한 것이 없음으로 마음을 편하게 했던 진도처럼 눈을 확 잡아끄는 것은 없지만 머물고 싶게 하는 소박하고 아름다운 절이었다. 일주문을 지나 사천왕문으로 들어서면 출구에 해탈문 현판이 결려 있었다. “절이 좋아 그런가, 순식간에 불국에 도달하는 것 같네”라는 친구의 말에 기분 좋게 웃었다.

#2

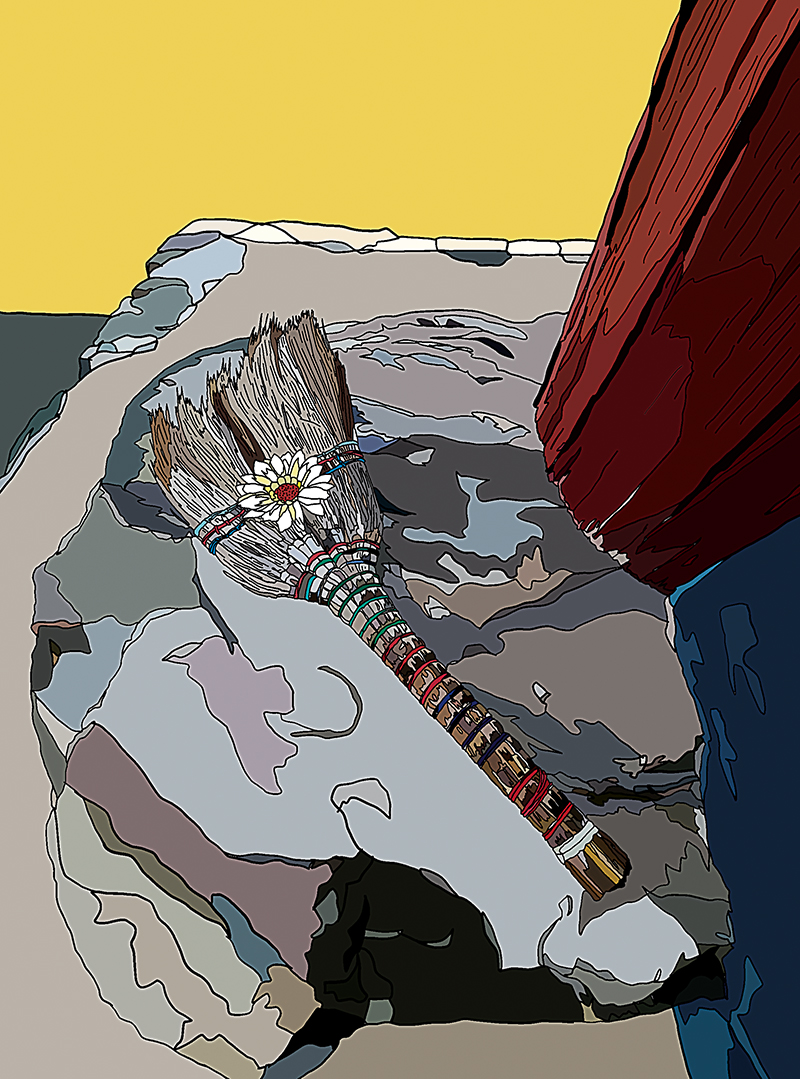

특별할 것이 없는 공간을 특별하게 하는 마법은 그곳에 사는 사람들이 부린다. 사찰 입구에서 만난 노인이 그랬고, 마당을 쓸고 있던 등산복 차림의 20대 청년의 웃음이 그랬다. 길에서 마주치는 낯선 이방인에게 웃으며 인사를 건네고 우러난 마음으로 비를 들고 절 마당을 청소하는 사람들이 사는 곳이 부럽다. 청년은 사용한 빗자루를 해탈문 뒤편에 가지런히 눕히고 그 위에 꽃 한 송이를 올려두고 산으로 걸어 올라갔다.

#3

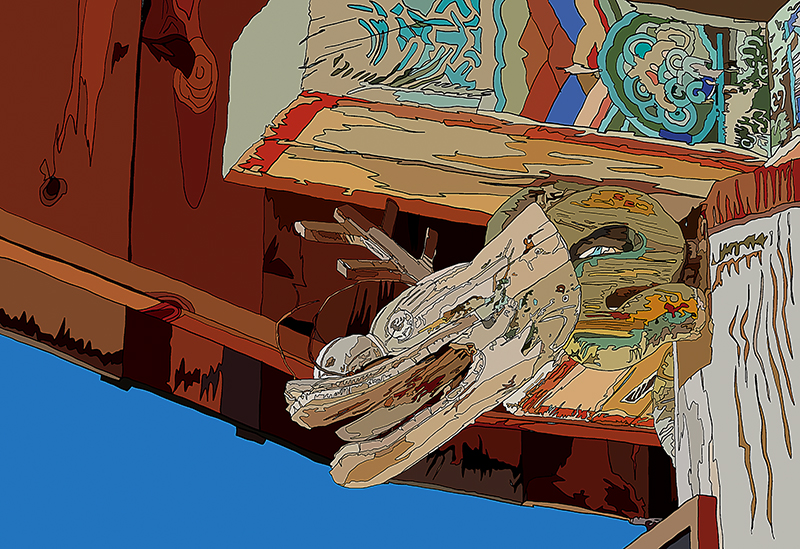

삶의 동력은 무엇일까? 내게 있어 그것은 여행일 것이다. 지친 일상을 끌고 가는 힘, 힘든 고비를 견디게 하는 에너지. 그것은 전기자전거의 모터처럼 생을 멈추지 않게 지지해주고 있다. 대웅전 지붕을 받치고 있는 빛바랜 용머리를 보다가 낮에 뜬 달에 눈이 멈췄다. 파란 하늘과 흰 달, 낡은 나무 조각이 마음을 고요하게 만들었다. 낮에도 달은 늘 그 자리에 있지만 알아볼 수 없다. 자신을 드러내지 않고 늘 존재하는 것의 소중함을 아는 나이가 되면 내가 다른 이들에게 그런 사람이 될 수 있을까?

#4

우리의 일상은 매일 뻔한 것 같지만 사실은 너무나 정교하다. 빈틈없이 돌아가는 일상의 기계에서 조금 생긴 틈에 여행이 있기에 힘들게 얻은 틈을 충분히 누리겠다는 마음이 여행도 정교하고 빡빡하게 만든다. 정신없이 돌아보고 오는 비행기에 앉으면 며칠 동안 철야근무를 마치고 늦은 밤 버스 좌석에 털썩 앉은 기분이 들었다.

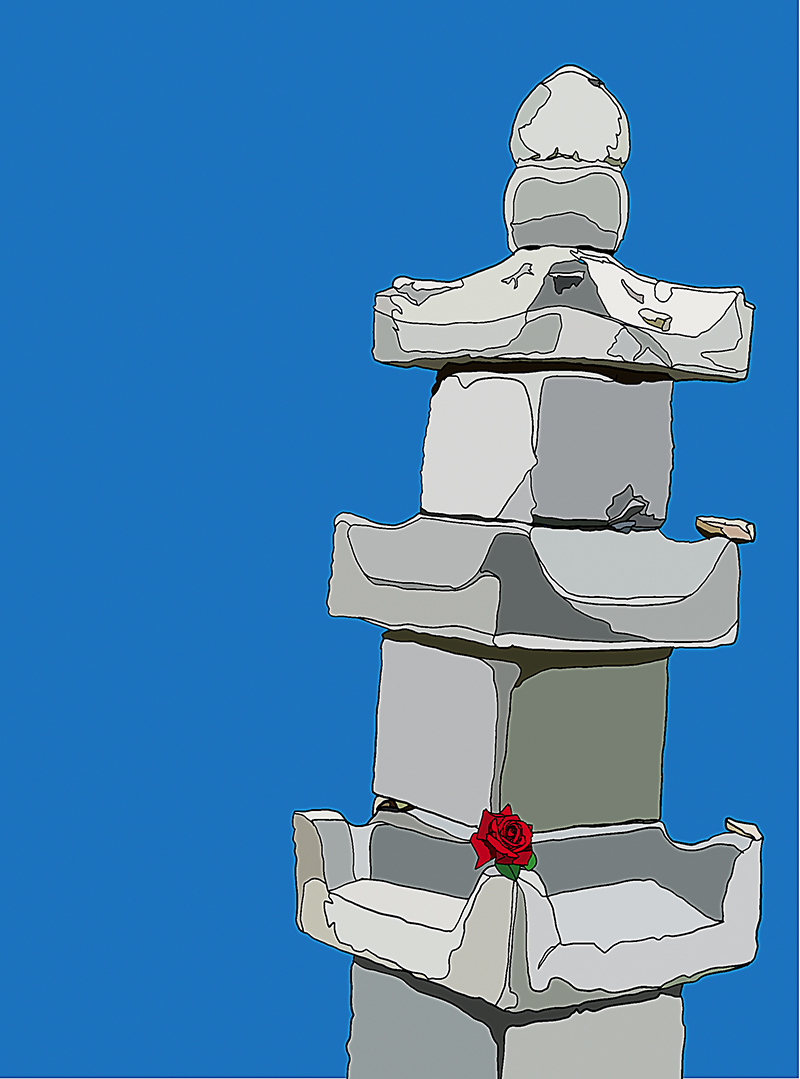

무심하게 앉아 책을 읽거나 느리게 산책하는 게 전부인 쌍계사에서 일상의 틈을 풍요롭게 하는 법을 배우는 것 같았다. 방금 바닥에 떨어진 장미를 들어 탑에 가만히 올려두고 합장 인사를 올렸다. 빠듯한 틈에 다녀 온 풍성한 여행이 감사했다.

[불교신문3598호/2020년7월15일자]

그래도 삭제하시겠습니까?