‘불교신문 창간 60주년 특별기획’

‘절돈 1만원’으로 뒤바꾼 삶…출가

조계종 종정과 가야총림 방장을 지낸 성철스님은 산문을 나서는 일이 흔치 않았다. 명성을 듣고 해인사 백련암에서 두문불출하던 성철스님을 만나러오는 이들은 줄을 이었다. 하지만 성철스님은 누구라도 만나주었으나 아무에게나 가르침을 주진 않았다. 반드시 ‘절돈 3000원’을 내야 했다. 행여라도 어설프게 아는 척을 했다간 내야할 절돈은 1만원으로 뛰었다. 성철스님의 말년 22년을 곁에서 지킨 백련불교문화재단 이사장 원택스님도 절돈 1만원을 ‘뜯기고’ 제자가 된 주인공이다.

#1

원택스님은 성철스님이 입적하기까지 22년을 시봉했다. 다비하고 나면 백련암을 떠나 ‘내 공부하리라’ 생각했다. 그러나 떠나지 못했다. 성철스님의 생전 가르침을 버려둘 수가 없었다.

노스님 동산스님의 제사때마다 범어사에 갔다. 성철스님이 입적한 뒤에도 그랬다. 한번은 종단 교육원장을 지낸 무비스님이 원택스님을 붙잡고 속에 있던 말을 꺼냈다. 범어사에 큰스님이 참 많았는데 지금 와서 보니 그 스님들의 자료가 하나도 남은게 없다고 했다. 우리가 소중한 것을 놓친 것이라며 성철스님과 관련해서는 하나도 빠짐없이 자료로 남기라고 당부했다.

자료 하나라도 후대에 전하는 것이 정말 큰 일을 하는 것이라고 격려까지 했다. 이미 오래전 입적한 성철스님을 원택스님이 붙잡고 놓아주질 않는다는 뒷말이 무성할 때였다. 원택스님은 “은사 스님 가신지 27년이 지났는데도 아직도 못떠났다”며 회한 섞인 웃음을 보였다. 그 웃음 속에 ‘무성한 뒷말’이 남아 있는 듯 했다.

원택스님이 아니었다면 속속들이 알지못할 성철스님의 진면목이 부지기수다. 성철스님의 법문과 가르침을 기록화하는 과정에서 원택스님은 별도의 해석을 넣지 않았다. 있는 그대로 담았다.

원택스님은 “내가 공부가 부족하고, 또한 내가 갖지 못한걸 은사 스님은 갖고 계신 분이기 때문”이라고 했다. 하지만 성철스님의 사상과 가르침을 정리한 기록 속에 원택스님의 평생 공부가 투영되어 있음을 알만한 이들은 알고 있다. 모르고 진면목을 드러낼 수는 없는 법이다.

#2

원택스님은 1972년 1월 성철스님을 세 번째 만난 뒤 출가를 결행했다. 범부의 눈으로 본 도인은 꼬장꼬장한 노인에 불과했다. 도인을 알아보기까지 10개월, 세 번의 만남이 필요했다.

첫 만남은 괴팍하기 이를데 없는 스님이었다. 1971년 3월, 대학동창을 만나러 가는 친구를 따라 해인사 백련암을 갔다가 이뤄진 만남이다. 친구의 대학동창은 성철스님 문하에서 이미 출가의 길을 걷고 있었다.

어른에게 인사를 드려야 한다는 말에 흥미롭게 받아들였다. 막상 마주한 도인의 서슬퍼런 안광에 순간 긴장했다. “큰스님, 좌우명 하나 주십시오.” 돌아온 대답은 “절돈 3000원 내놔라”였다. 주머니에서 3000원을 꺼내 내미니, 그런 돈 필요 없고 절돈을 내놓으라고 했다. 절돈 3000원은 3000배였다.

불교 얘기를 섞어가며 어설프게 아는 척을 했다. “불교 좀 아는갑제. 니는 만원 내놔라”하고 다그쳤다. 24시간 안에 해야 한다는 조건까지 걸었다. 자존심 때문에 막상 시작했지만 온몸이 제멋대로였다. 하루를 꼬박 절을 하긴 했다. 그러나 1만배를 채울 수는 없었다.

모를리 없는 성철스님은 다 했느냐고 묻지 않았다. “두놈 낯짝을 보니 내말 들을 놈들이 아니다. 그냥 가라.” 억울함에 중생 절돈 떼먹느냐고 따졌다. 그때 불쑥 내던졌다. “속이지 마라.” ‘이렇게 흔한걸….’ 실망한 기색을 알아차린 성철스님은 싫거든 두고가라고 했다. 그럴 수는 없었다. 허무함과 억울함에 말을 듣지 않는 몸을 이끌고 뒤도 돌아보지 않은채 산을 내려왔다.

#3

까맣게 잊은 줄 알았다. “속이지 마라‘는 가르침이 갑자기 머리를 때렸다. 남을 속이지 말라고 받아들였건만, 자신을 속이지 말라는 것이로구나. 금덩이보다 귀한 가르침이었음을 4개월이 지난 뒤에야 깨달은 것이다. 범부의 안목으로 받아들인 자신이 후회스러웠다.

그길로 다시 백련암을 찾아갔다. 기억도 못했다. 아니 못하는 척 했다. 마당을 포행하는 성철스님의 뒤를 졸졸 따라가며 불교를 알려달라고 떼를 썼다. “나는 불교 모른다. 큰절에 가서 강주한테 물어봐.” 살가움이라곤 없었다. 원택스님은 꾀를 냈다. 참선하고 싶다고 살짝 흘렸다. 대뜸 방으로 불러들여 ‘마삼근’ 화두를 주었다. 의심나면 언제든지 오라는 말과 함께.

세 번째 만남은 해를 넘겼다. 대뜸 자고 가냐고 물었다. 그러겠다고 했다. 씨익 웃으며 “중 되라. 아무한테나 중 되라고 안한다”는 꾀임에 넘어가고야 말았다. 원택스님은 “나중에 보니 아무한테나 중 되라고 하더만”하며 웃었다.

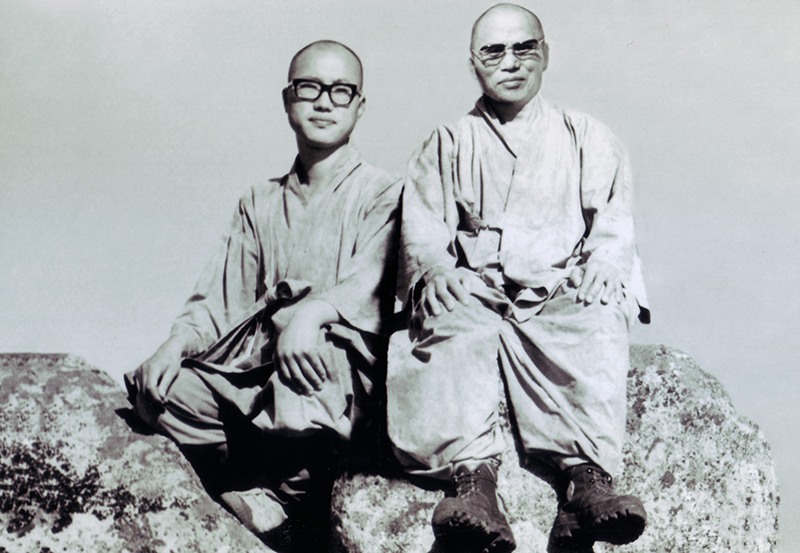

50년이 지난 지금도 기억이 생생하다. 출가 후 줄곧 시자로 살았다. 5년째 되던 해 성철스님이 백련암 대중을 이끌고 남산에 올랐다. 해인사 큰절이 잘 내려다보이는 자리에서 도란도란 얘기를 들려주었다. 단오절이면 남산에 소금단지를 묻는 이야기와 팔만대장경 이야기를 했다. 상좌를 불러 옆에 앉히고는 사진을 찍었다. 5년을 곁에서 시봉했지만 이렇게 인자한 표정은 처음이었다.

[불교신문3582호/2020년5월16일자]

그래도 삭제하시겠습니까?