“마립간, 약소하나마 부디 받아주십시오”

마복칠성

선혜는 묘심과의 사이에서 낳은 딸에게 ‘오도’라는 이름을 붙여주었다. 이름을 들은 비처는 허탈한 얼굴로 웃었다.

‘과연 까마귀와 인연이 있는 아이로구나.’ 오도를 바라보는 선혜의 눈에는 사랑이 묻어났다. 어미의 사랑을 듬뿍 받고 자란 오도는 월성에서 견줄 여인이 없을 만큼 아름다워졌다. 하지만 오도에게는 소녀다운 쾌활함이 없었다. 대신 늘 눈치를 보거나 주눅이 들어있었고 선혜궁 밖으로 잘 나가지 않았다.

반면 선혜로부터 애정을 받지 못한 보도는 성격이 괴팍해졌다. 선혜가 보지 않을 때면 보도는 오도를 시녀처럼 부렸다. 보도가 안쓰러웠던 비처는 이를 알면서도 눈감아주곤 했다. 어머니는 같으나 아버지가 다른 두 자매는 성격도, 외모도, 신분도 완전히 달랐다.

선혜궁을 폐쇄한 후 비처는 한동안 선혜가 잘못을 빌기를 기다렸다. 하지만 선혜는 오히려 비처를 외면했고 후회의 기색이나 잘못을 뉘우치는 기색을 단 한 번도 보이지 않았다. 비처는 미움과 그리움에 지쳤고 부부 사이는 끝내 회복되지 않았다. 선혜와의 관계 회복을 포기한 후, 비처는 다른 여인들을 품에 안기 시작했다. 하지만 선혜를 잊을 만큼 그의 마음을 움직인 여인은 없었다. 그러던 어느 날, 비처는 신하들과 밤늦도록 술을 마시다가 문득 보혜숙모의 남편인 선모에게 농담처럼 물었다.

“선모공, 그대가 진정한 충신이라면, 그대의 아내를 내게 줄 수 있겠는가?”

선모는 입술만 달싹거릴 뿐 쉽게 대답을 하지 못했다. 선모의 반응이 재미있었던 비처는 크게 웃음을 터트리며 이번에는 아진종에게 물었다.

“그대의 아내가 지금 회임 중이라고 들었네. 내게 아들이 없으니 그대의 아내를 내게 준다면, 내 장차 태어날 아이의 양아버지가 되어 주겠네. 어떤가?”

아진종은 눈을 크게 떴다. 취했다고 생각하기에 비처의 표정과 목소리는 너무나 단정했다.

“어떤가? 여기 있는 이들 중 내게 아내를 바칠 충신이 있는가?”

술자리의 분위기는 차갑게 가라앉았고 풀벌레 소리가 들릴 만큼 정적이 흘렀다. 홀로 휘적휘적 걸어 다니며 신하들과 눈만 마주치면 아내를 주겠냐고 묻던 비처는 술 석 잔을 더 마신 후 자리를 파했다. 방으로 돌아가는 걸음이 천근만근 무거웠으나 홀로 침상에 들기는 더욱 싫었다. 비처는 시녀들을 시켜 목욕통에 미지근한 물을 채우게 했다. 차라리 찬물에 몸을 담그고 있으면 술도 깨고 잠도 잘 올 것 같았다. 미간을 찌푸린 채 목욕통에 앉아 눈을 감고 앉아있던 비처는 갑자기 자신의 관자놀이를 부드럽게 주무르는 감촉에 화들짝 놀랐다. 목욕시중을 들던 여인은 꽃처럼 미소를 지으며 비처에게 다정한 눈빛을 보냈다.

“누구냐? 여긴 어떻게 들어온 것이냐? 누가 보낸 것이냐?”

비처는 낮게 가라앉은 목소리로 물었다. “신첩은 숙흔의 아내인 홍수라 하옵니다.”

여인의 대답을 들은 비처의 얼굴이 굳었다. 여인은 비처의 반응에 싱긋 웃더니 입고 있던 옷을 벗었다. 비처는 황급히 고개를 돌렸다. 그러자 여인은 과감하게 비처의 손을 잡아 자신의 품으로 가져갔다.

“보시지요, 마립간 전하. 신첩의 뱃속에는 지금 아이가 있사옵니다. 장차 아들이 태어나면 전하의 신하로 바치고, 딸이 태어나면 전하의 첩으로 바치겠습니다. 그러니 오늘 저를 품으시고 이 아이의 양아버지이자 남편이 되어 주십시오.”

비처를 침상으로 이끄는 여인의 손길은 능숙하고 대담하며 거침이 없었다. 그날 밤, 비처는 숙흔의 아내를 품었고 오랜만에 단잠을 잤다. 다음 날 아침, 비처는 숙흔의 벼슬을 두 등급 높여 주었다. 그러자 선모와 아진종, 이흔과 비지 등이 차례대로 밤마다 아내를 비처에게 보냈다. 비처가 임신한 여인을 좋아한다는 소문이 서라벌에 퍼지자 하급 관리들과 군인들도 출세하기 위해 비처에게 아내를 바치고자 월성을 기웃거렸다.

비처는 침상에 올라온 모든 여인을 공평하게 품었다. 만족스러운 밤을 보낸 다음 날이면 여인의 남편에게 상을 내렸다. 신하의 아내를 품는다는 죄책감 따위는 없었다. 다만 자신의 품에 안겨 즐거워하는 여인들을 볼 때면 선혜를 잠시나마 잊을 수 있었다.

시간이 흘러 비처가 품에 안았던 여인들이 하나둘, 몸을 풀었다. 제 자식은 아니었으나 비처는 품었던 여인들이 낳은 아들들에게 유난히 마음이 갔다. 특히 비처를 흐뭇하게 해준 아이들은 일곱 명으로 가까운 신하들의 자식이었다. 비처가 보기에 그들은 처복과 자식 복이 있었다. 비처의 품에 안긴 아내들은 남편과 자식을 출세를 계산했고, 태어난 아이들은 죄다 아들에 인물과 자질이 출중했다. 비처는 유난히 마음에 들었던 일곱 명의 사내아이들에게 어려서부터 월성을 드나들 수 있는 특권을 주었다. 아이들은 궁에서 수업을 받고 무예를 익히며 서로 경쟁했고 늠름한 소년으로 성장했다. 궁에서 자란 일곱 소년은 하나 같이 기품이 넘쳤고 장차 비처를 보좌할 것이니 출세가 보장되어 있었다. 사람들은 이 일곱 소년과 그들의 부모를 부러워하며 이들을 ‘마복칠성’이라 불렀다. 마복이란 배를 문지른다는 뜻이었으니 혈연으로 이어지진 않았으나 배 속에서부터 어머니와 함께 비처의 사랑을 받았으니 피보다 진한 정으로 맺어졌다는 뜻이었다.

절세미녀 벽화

마복칠성이 소년에서 청년으로 훤칠하게 성장할 무렵, 비처는 슬슬 정치에 흥미를 잃었다. 아무리 열심히 노력해도 지진이나 홍수 같은 자연재해를 막을 수 없었고 신하들을 설득하고 백성들을 다독이는 것도 지겨웠다. 술도, 연회도, 아름다운 여인도 눈에 들어오지 않았고 그저 하루하루가 지루했다. 그러던 어느 날, 친척 아우 지대로의 아들 원종이 비처를 찾아왔다.

비처에게는 보도 공주 외에 자식이 없었고, 다시 부인을 맞아 아들을 낳을 생각도 없었기에 그는 아우 지대로를 후계자로 정해두었다. 지대로는 마립간의 자리에 욕심이 없었으나 그의 아들 원종은 어려서부터 야심이 대단했다. 일찍이 보도와 혼인한 원종은 진작부터 마복칠성의 우두머리 역할을 하고 있었고 비처의 측근 노릇도 톡톡히 하고 있었다.

“마립간의 크신 은혜 덕분에 나날이 나라가 안정되고, 곡식은 풍성하니 백성들 모두 마립간을 찬탄하옵니다. 더구나 지금은 날이 덥지도 춥지도 않으니 민심도 살필 겸, 월성 밖에 다녀오시는 것이 어떠하신지요? 제가 마복칠성에게 마립간을 호위하라 이르겠습니다.”

늠름한 원종을 보며 눈가에 주름을 잡아가며 미소를 짓던 비처가 말했다.

“나를 생각해주는 이는 그대밖에 없구나. 내일 아침 일찍 일선으로 출발할 것이니, 내가 월성을 비운 동안 그대가 지대로와 더불어 정무를 잘 맡아주기 바라네. 알겠는가?”

“황공하옵니다. 최선을 다하여 마립간의 명을 받들겠습니다.”

원하는 대답을 얻어낸 원종이 눈을 반짝이며 대답했다. 다음 날, 비처는 소수의 호위를 대동하고 일선으로 향했다. 일선에 도착하기 전, 날이군에 들른 비처는 습관처럼 섬신과 벽아의 집을 찾았다. 원종에게 미리 전갈을 들은 섬신이 비처를 깍듯하게 맞았다.

“오랜만일세. 이 집에 온 것도, 날이에 온 것도 오랜만이군. 부인은 잘 지내는가?” 입으로는 인사를 하면서 비처는 시선은 사방을 향했다. 벽아의 모습이 눈에 보이지 않았기 때문이다. 두리번거리는 비처를 보며 섬신은 미소를 지었다.

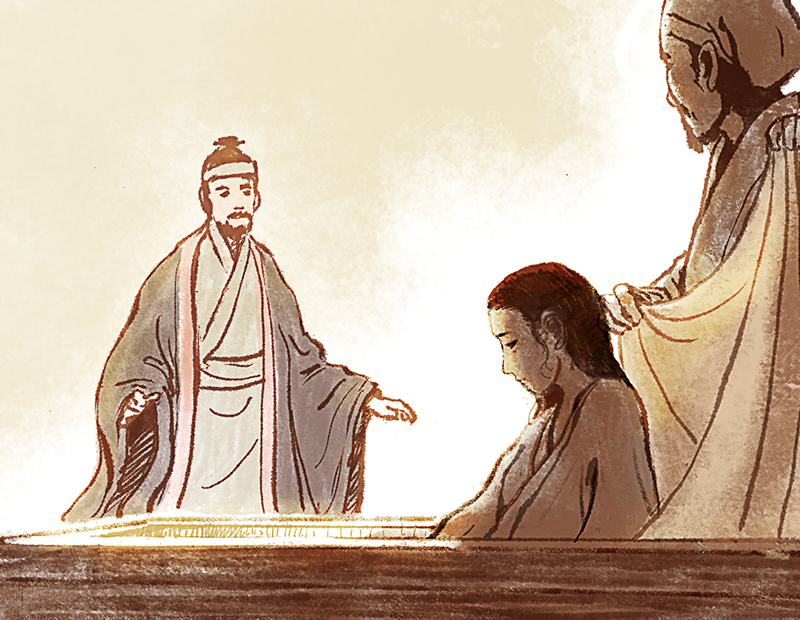

“마립간께 바칠 것이 있사옵니다. 약소하나마 부디 받아주십시오.”

잠시 자리를 비운 섬신이 꽃으로 장식한 수레를 끌고 나타났다. 비처가 흥미롭다는 표정으로 수레와 섬신을 번갈아 보았다. 섬신은 비장한 얼굴로 수레 위에 덮인 비단을 걷으며 말했다.

“신 섬신, 마립간께 천하제일의 진미를 바치옵니다.”

비단이 걷힌 순간, 비처는 넋을 잃고 말았다. 수레 위에는 그림처럼 곱게 단장한 절세미녀가 앉아있었다. 때 묻지 않은 천진함과 요염함을 두루 갖춘 미녀가 비처를 올려다보더니 부끄러운 듯 이내 고개를 숙였다. 수려한 미간 아래로 길고 검은 속눈썹이 파르르 떨렸다. 비처는 벌어진 입을 다물 수가 없었다. 선혜의 배신을 목격한 후 한 번도 뛰지 않았던 심장이 주책 맞게 쿵쾅거리기 시작했다.

“이…이…이…게 무엇인가?”

간신히 이성을 찾은 비처가 말을 더듬거리며 물었다. 순간 벽화가 서운한 듯 고개를 돌렸다. 비처는 가슴이 철렁했다.

“신의 딸, 벽화이옵니다. 마음에 드시는지요?”

비처의 마음을 다 아는 듯 섬신이 느긋한 목소리로 답했다. 요동치는 심장과 달리 머릿속이 아득해졌다. 당장 벽화의 손을 잡고 그녀를 품에 안고 싶었으나 마비가 온 것처럼 팔다리가 저릿저릿한 것이 몸이 움직이질 않았다.

[불교신문3568호/2020년3월25일자]

그래도 삭제하시겠습니까?