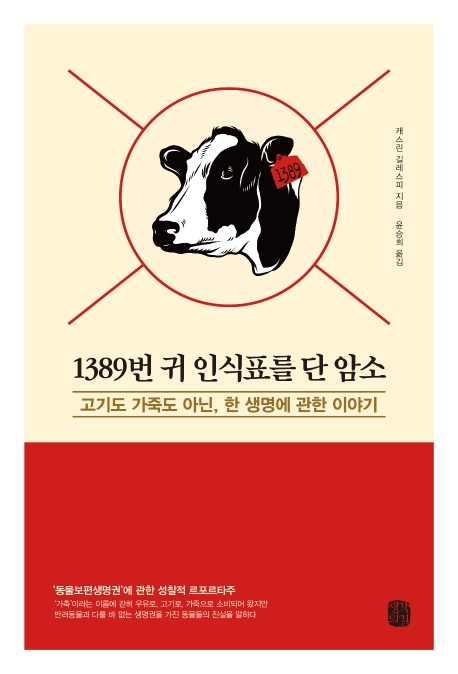

1389번 귀 인식표를 단 암소

함께 모여 목 놓아 정의를 부르짖고 나서, 뒤풀이로 함께 모여 삼겹살을 구워먹는 게 인간이다. <1389번 귀 인식표를 단 암소 - 고기도 가죽도 아닌, 한 생명에 관한 이야기>는 비판적 동물연구학자이자 채식주의자인 저자가 농장, 경매장, 도축장을 직접 탐방하며 기록한 고발의 책이다.

우리가 매일 먹는 고기가 어떤 폭력의 산물인지를 낱낱이 밝힌다. 심지어 우유 달걀 등 육류가 아닌 동물성 식품의 생산 과정에서도 동물들은 필연적으로 고통을 받을 수밖에 없다는 사실을 알려준다.

소를 도살하는 장면을 목격하면 자연스럽게 채식주의자가 된다고 한다. ‘1389번 귀 인식표를 단 암소’는 짐작하다시피 그저 ‘먹이’로써 낳아지고 길러지는 존재다. 저자는 자본주의 시스템 안에서 사육되는 수백 수천만 마리 동물들의 삶을 생생하게 들여다본다. 그리고 모든 동물들이 상품이 아닌 하나의 생명으로 존중받는 세상을 꿈꾸면서 이를 위한 인간의 과제에 대해 제시했다.

“산란계 암탉은 연중 거의 매일 알을 낳는다. 어떤 새가, 아니 어떤 동물이 일 년에 3백 번 넘게 배란을 한단 말인가? 대부분의 새들은 한 번에 몇 개씩, 일 년에 기껏해야 두 번 알을 낳는다. 인간의 배란은 한 달에 한 번이다(196쪽).”

휴머니즘의 그림자에 대해 비판하는 책이기도 하다. 인간은 문화적 규범과 합의에 따라 종(種)들을 범주화한다. 예컨대 개와 고양이는 ‘반려동물’, 쥐나 바퀴벌레는 ‘유해동물’, 소, 돼지, 닭은 ‘식용동물’로 우겨넣는다. 생태계의 최상층에 군림하는 인간의 특권이자 히위의 종들을 철저히 이용하고 유린하기 위한 체계다.

이런 맥락에서 반려동물은 식용동물에 비해 매우 운이 좋은 편이다. 인간에게 귀여워 보이는 동물은 인간에게 잡아먹히지 않는다. 그러나 소나 돼지에게는 귀여운 마음이 없겠는가. 저자는 그렇다면 “왜 소는 먹어도 되는데 개는 안 되나요?”라는 도발적인 질문을 던진다.

인간의 필요와 기호에 의해 동물사회에도 계급이 형성되어 있는 셈이다. 오히려 반려동물보다 우리 삶과 더욱 친밀한 소와 돼지와 닭을 하나의 온전한 생명으로 인식하자는 외침은 묵직하다. 고기를 끊기란 힘들지만, 고기가 되는 고통에 비하면 아무 것도 아니지 않을까.

그래도 삭제하시겠습니까?