부처란 도대체 무엇이란 말인가?

413년 10월, 국내성 초문사

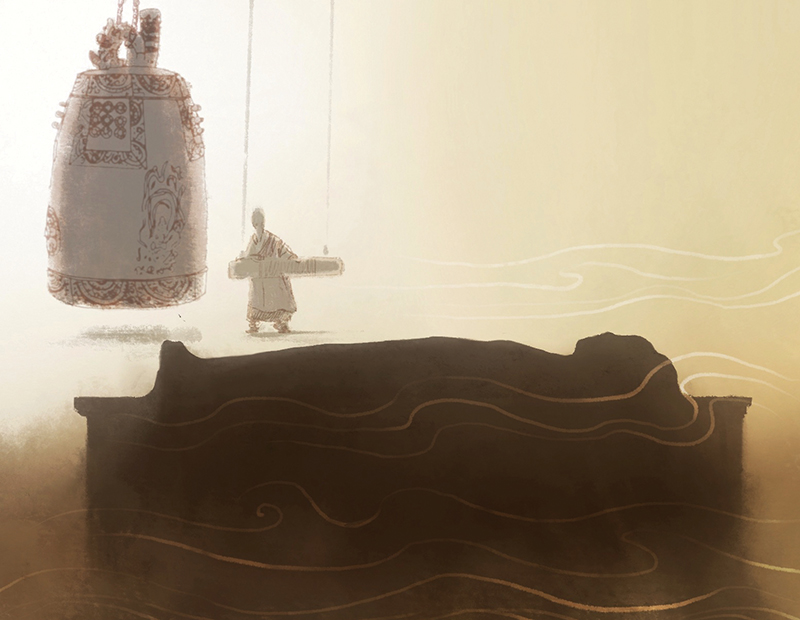

고구려의 위대한 왕이 하늘로 돌아갔다. 국내성과 평양성의 모든 사찰에서는 일제히 서른세 번 종을 쳐 왕의 영혼을 배웅했다. 아도스님은 노환으로 자리에 누운 순도스님을 대신하여 담덕의 극락왕생을 발원하는 재를 주관했다.

‘부처란 도대체 무엇이란 말인가?’

초문사에서 진행된 장례의식에 참석한 복호는 스님들은 물론, 태자 거련과 왕후까지 황금으로 빚은 독특한 사람 형상의 조각 앞에서 무릎을 꿇고 예를 올리는 것을 보며 고개를 갸웃거렸다. 그때 복호의 귀에 청명한 목탁 소리가 들려왔다.

‘저것은 또 무엇인가? 저들이 말하는 염불이라는 것이로군.’

별다른 기대 없이 뒤쪽에 서 있던 복호는 염불이 시작되자 넋을 잃었다.

“나무아미타불, 나무아미타불, 나무아미타불”

가사와 장삼을 갖춰 입은 스님들이 가지런히 서서 염불을 하는 모습은 마치 상상 속 천상세계가 눈앞에 펼쳐진 것 같았다. 이처럼 장엄한 의식은 서라벌에서도 본 적이 없었다. 귓가를 울리는 염불소리에 가슴이 뛰었다. 처음 느껴본 감정이었다. 그때였다. 누군가 그에게 수건을 건네주었다. 고개를 들어보니 앳된 얼굴에 머리를 박박 깎고 승복 차림을 한 소년이 있었다. 어린 스님이 수건으로 그의 볼을 닦아주었다. 그때야 복호는 자신이 눈물을 흘리고 있다는 것을 알았다.

“앗!”

뒤늦게 부끄러움이 몰려와 고개를 숙였으나 한 번 터진 눈물을 쉽게 멈추지 않았다.

“아버지도 이렇게 보내드렸으면 좋았을 텐데…”

내물 마립간이 눈을 감던 순간이 떠올랐다. 복호는 장엄한 염불소리를 들으며 원없이 눈물을 쏟았다. 실컷 울고 나니 속이 조금은 후련해진 것 같았다. 답답했던 속이 후련해지자 이번에는 염불소리가 마음을 잔잔하게 달래주었다. 똑같은 염불소리를 듣고 울다가 차분해졌다가 하는 자신의 모습을 도무지 이해할 수가 없었다.

“정말 부처와 스님들은 정말 요상하구나. 사람을 홀리는 재주가 있어.”

염불이 끝나자 복호는 작은 목소리로 중얼거렸다. 옆에 있던 어린 스님이 웃음을 참기 위해 입술을 씰룩거렸다.

복호는 담덕왕을 위한

장엄한 염불소리를 들으며

원없이 눈물을 쏟았다

실컷 울고 나니 속이 조금은

후련해진 것 같았다

답답했던 속이 후련해지자

이번에는 염불소리가 마음을

잔잔하게 달래주었다

똑같은 염불소리를 듣고

울다가 차분해졌다가 하는

자신의 모습을 도무지

이해할 수가 없었다

며칠 후 복호는

이불란사로 갔다…

복호와 아도

장례가 끝난 후 태자 거련은 왕위에 올랐다. 훤칠한 키에 당당한 체격을 지닌 스무 살의 거련은 마치 젊은 날의 담덕을 보는 것 같았다. 신하들과 장수들은 선왕을 떠올리며 눈시울이 붉어졌다. 신하들이 눈물을 닦는 모습에 거련은 문득 초문사에서 소리 내어 울던 복호가 떠올랐다. 신국 왕자의 신분으로 장례에 참석하도록 했는데 내내 눈가가 퉁퉁 붓도록 흐느끼는 것이 아닌가. 억지로 충심을 연기한 것 같지는 않았다. 선왕과 혹시 각별한 인연이라도 있는가 싶어 신경이 쓰이던 차였다. 거련은 복호를 다시 한번 만나보기로 했다.

“왕께서 저를 찾으신다고요?”

복호는 거련의 부름에 깜짝 놀랐다. 이제 즉위한 지 얼마 지나지 않아 분주할 텐데 서둘러 저를 부른 이유가 무엇일까 걱정이 앞섰다. 급히 입궁하여 궁녀의 안내에 따라가니 조용한 전각에서 거련이 자신을 기다리고 있었다. 복호는 얼른 바닥에 엎드려 절을 하며 예를 갖췄다.

“인사는 그만하면 되었으니 일어나게. 이쪽으로 와서 앉게.”

옷에 묻은 흙과 먼지를 털어낸 후, 복호는 거련이 손짓한 자리에 가서 앉았다. 거련이 차 한 잔을 다 마시는 동안 복호는 그가 무슨 말을 할지 기다리며 마음을 졸였다. 거련과 복호는 비슷한 또래였으나 상국의 왕과 속국의 질자라는 신분 때문인지 풍기는 분위기는 전혀 달랐다. 거련의 행동과 목소리에는 위엄이 넘쳤다. 그에 비해 복호는 신중하나 초조한 기색이었다.

“지난번 초문사에서 선왕의 장례를 치를 때 그대도 참석했었지.”

“그렇사옵니다.”

“그대가 그토록 슬퍼할지 몰랐네.”

거련의 말에 복호는 당황했다. 담덕의 죽음이 슬퍼서 울었던 것이 아니었기 때문이다. 복호의 동공이 흔들리는 모습을 본 거련의 입가에 미소가 맺혔다.

“선왕 때문에 눈물을 흘린 것이 아니었던가.”

거련이 혼잣말처럼 중얼거린 소리를 듣자마자 자리에서 벌떡 일어난 복호는 땅바닥에 엎드려 머리를 숙였다.

“죽을죄를 지었사옵니다.”

“일어나게, 일어나. 그대를 좀 놀려주고 싶어 농을 한 것이야.”

거련은 농이라고 했으나 복호는 가슴이 철렁했었다. 한시도 긴장을 늦출 수 없는 것이 질자의 위치였다. 순간, 자신을 이곳에 보낸 숙부 실성 마립간의 형형한 눈빛이 떠올랐다. 숙부 실성은 미해와 자신을 질자로 보낸 심정을 조금은 알 것도 같았다. 숙부는 질자로 10년을 고구려에서 보냈다. 고생한 만큼 갚아주고 싶었을 것이다. 어떤 고생이었는지 겪어보게 하고 싶었을 것이다. 그렇게 생각하자 마음이 답답해졌다. 복호가 이마에 맺힌 식은땀을 닦으며 다시 자리에 앉자 거련이 물었다.

“그때 왜 울었는지 물어봐도 될까? 그날 눈가가 벌게진 그대 얼굴이 기억에 남아서 말이야. 혹 아버지와 인연이 깊었는가 싶기도 하고 궁금했어.”

복호는 솔직하게 대답을 해야겠다는 생각이 들었다.

“실은, 그날 선왕을 위해 염불하는 스님들과 염불하는 소리에 저도 모르게 눈물이 터졌습니다. 저는 부처님이 누구인지 지금도 모릅니다. 염불을 제대로 들어본 것도 그때가 처음이었습니다. 그런데 이상하게 눈물이 계속 났습니다. 선왕의 영혼이 염불소리를 들으셨다면 스님들이 말하는 극락에 가셨을 것 같다는 생각도 했습니다.”

복호의 목소리에는 떨림도 거짓도 없었다. 진실한 대답이었다. 선왕이 극락에 가셨을 것 같다는 복호의 말을 들으니 갑자기 거련의 마음이 뭉클해졌다.

“그날 초문사에서 어린 스님 한 분을 뵈었습니다. 울고 있는 저에게 손수건을 주셨습니다. 왕께서 허락해주신다면 그분을 다시 뵙고 감사 인사를 드리고 싶습니다.”

“아, 작은 아도스님을 만난 모양이구나! 작은 아도스님은 이불란사에 있어. 이불란사에 가는 것은 허락할 테니 가고 싶을 때면 언제든 가보도록 해. 단, 작은 스님의 공부에 방해가 되지 않게 이불란사에 가거든 큰 아도스님의 허락을 받도록.”

“망극하옵니다.”

거련은 복호가 마음에 들었다. 종종 만나도 나쁘지 않겠다는 생각이 들었다. 선왕은 질자 신분으로 고구려에 온 이들이 사찰에 출입하게 하는 것을 꺼렸다.

왕명을 받고 움직이는 스님들의 행방이나 절에서 나누는 작은 이야기 하나도 정보가 될 수도 있었기 때문이었다. 하지만 큰 아도스님이라면 믿고 맡기고 의지할 수 있었다.

뜻밖의 인연

며칠 후 복호는 이불란사로 갔다. 미리 이야기가 있었는지 복호가 왔다고 하자 나이든 스님 한 분과 어린 스님이 함께 나와 그를 맞아주었다.

“어서 오십시오.”

나이든 스님이 인자하게 미소를 지으며 복호를 향해 두 손바닥을 마주 대고 고개를 살짝 숙였다. 복호는 두 손을 앞으로 모으며 어색하게 고개를 숙였다. 어린 스님은 그 모습이 재미있는지 활짝 미소를 지었다.

“우리 아도스님을 보고 싶어 하셨다고 들었습니다. 안으로 들어가 차 한 잔 드시면서 이야기 나누시지요.”

“감사합니다.”

어린 스님은 자신의 이름이 나오자 신이 나서 어깨를 으쓱거렸다. 그 모습을 본 복호는 형들에게 아무 걱정하지 말라며 어깨를 으쓱하고는 왜국으로 향하는 배에 올랐던 미해가 떠올라 가슴이 시큰해졌다. 어린 스님은 그때 미해와 비슷한 또래 같았다. 방에 들어가 자리에 앉은 복호는 어린 스님을 어떻게 불러야 하나 고민하며 찻잔을 만지작거리다가 이윽고 품에서 손수건을 꺼내며 입을 열었다.

“그날, 초문사에서 선왕의 장례의식을 하던 날, 손수건 감사했습니다.”

“그냥 가지셔도 되는데.”

아도스님은 뒤통수를 긁적이다가 손수건을 받았다. 나이든 스님이 복호의 찻잔에 차를 따라주며 말했다.

“그날 시주님께서는 눈물을 정말 많이 흘리셨지요.”

“스님께서도 보셨군요. 부끄럽습니다. 아, 그런데 스님 성함을 여쭙지 못했습니다.”

복호가 나이든 스님에게 조심스럽게 말했다.

“소승은 아도라고 합니다. 우리 스님과 법명이 같지요.”

큰 아도스님과 작은 아도스님은 커다래진 복호의 눈을 보며 미소를 지었다.

[불교신문3516호/2019년9월4일자]

그래도 삭제하시겠습니까?