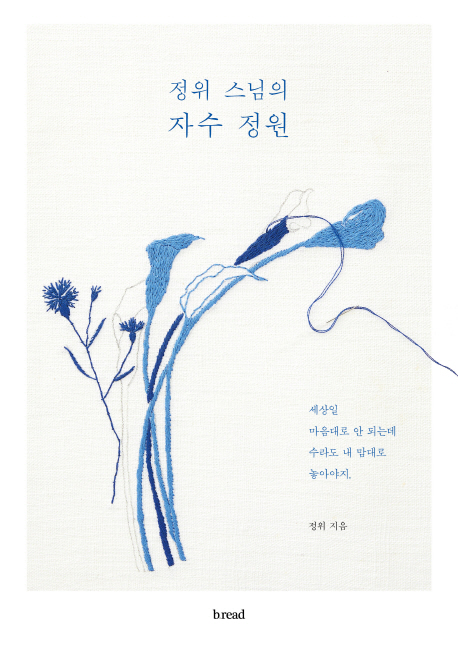

‘무명’ 위에 수놓으며

익어가는 ‘마음공부’

꽃 한 송이로 누리는

일상의 아름다움

정위 스님의 자수 정원

출가하는 딸에게 어머니가 무명 한 필을 주었다. 그땐 그랬다. 보통은 ‘출가(出嫁)’하는 딸에게 어머니가 주는 선물이다. 시집가는 자식에게 살림 밑천에 보태거나 살림의 고통을 달래라고 쥐어준다.

단어의 소리만 같을 뿐 전혀 다른 길을 가기로 한 딸에게 무명을 건네는 어머니의 마음이 궁금하다. 여하튼 스님은 그 무명을 쓰기가 아까워 수십 년을 장롱 깊숙이 간직해두었다가 어느 날 꽃 한 줄기를 수놓았다.

작고 사소한 한 땀 한 땀에서 시작한 자수는 한 필이 다 되도록 이어졌다. 수행이 더딜 때마다 뒷밭 부추꽃과 줄딸기와 부엌 창가에서 피어난 무꽃을 바느질하면서 삶의 힘듦을 잊었다. 하얀 옷감에 박힌 풀 한포기와 꽃 한 송이는 일상의 아름다움으로 일어섰다.

“서너 가지 쉬운 바느질법으로 수를 놓는다. 하늘하늘 꽃잎 끝자락과 느긋하게 춤추는 듯한 줄기를 보면 마음이 홀가분하고 편안해진다. 자연은 그러한데 그 모습을 요란하게 담을 필요가 있나.” 바느질에서 공(空)을 배우고 무심(無心)을 익힌 셈이다.

정위스님은 덕숭총림 수덕사 견성암으로 출가했다. 지금은 관악산 자락의 아담하고 현대적인 사찰 길상사에 기거한다. 커피를 내리고, 수를 놓고, 전시를 기획하는 불교계의 ‘문화인사’다. 또 다른 저서로 <정위 스님의 가벼운 밥상>이 있다. 수를 놓은 지는 20년 가까이 됐다.

작정하고 시작한 것은 아니다. 찻잔 받침, 수저집, 손수건, 콘센트 가리개처럼 생활에 필요한 물품을 무명이나 거즈로 만들었다. 깔끔하긴 했지만 적잖이 밋밋해서, 작은 꽃을 한둘씩 새겼다. 학창시절 가사 시간에 배운 기억으로 어설픈 바늘땀을 떴는데 조금씩 색실 골라 쓰는 재미가 붙었다.

떨어진 옷의 기운 헝겊 조각에 꽃을 점점이 수놓았고 낡은 앞치마 자락에 풀줄기를 박았다. 이제는 선물 주는 재미에 빠졌다. 결혼한 새색시, 이사 온 사람에게 주었고 남의 집에 초대받아 갈 때도 챙겨 갔다. 차마 쓰기가 아깝다면서 즐거워하는 사람들이 있었다. 그러면 더 힘이 난다. 일 다 끝내놓고 늦은 저녁부터 새벽이 오는 줄도 모르고 바늘을 잡고 있기도 했다.

요즘 세상에 바느질을 여성의 전유물이라고 했다간 큰일 날 소리다. 그래도 책에 나타난 정위스님의 작품을 보면, 섬세한 여성만이 제대로 할 수 있는 일이라는 느낌을 지우기 어렵다. 스님의 수에는 자연의 생동감이 깃들어 있다.

하늘거리는 꽃잎, 줄기 휘어진 식물, 초록 잎들의 다채로운 떨림에서 실물의 생명력이 고스란히 전해진다. 그렇게 생명력을 꽃피우며 마음의 힘을 길렀다. 스스로는 “색실을 골라 그저 면을 채우는 것이 아니라 한 땀 한 땀 자연의 모습을 살핀 수행자의 마음을 무명 위에 드러낸다”고 했다.

책에는 마땅한 색이 없어 이리저리 맞추다 뜻밖의 아름다움을 발견한 이야기, 잎을 메울지 비울지, 어떤 색을 고를지 하며 허송세월한 일화 등이 미소를 자아낸다. “무꽃을 수놓고 있었더니 무에도 꽃이 피느냐고 사람들이 더러 묻는다. 새끼손가락 마디만큼 남은 무 쪼가리도 물이 있고, 볕이 있고, 시간이 가면 꽃을 피운다(12쪽).” 바느질에 웃고 울며 깨달음에 한발씩 다가가는 여정이 기록돼 있다.

그래도 삭제하시겠습니까?