#1

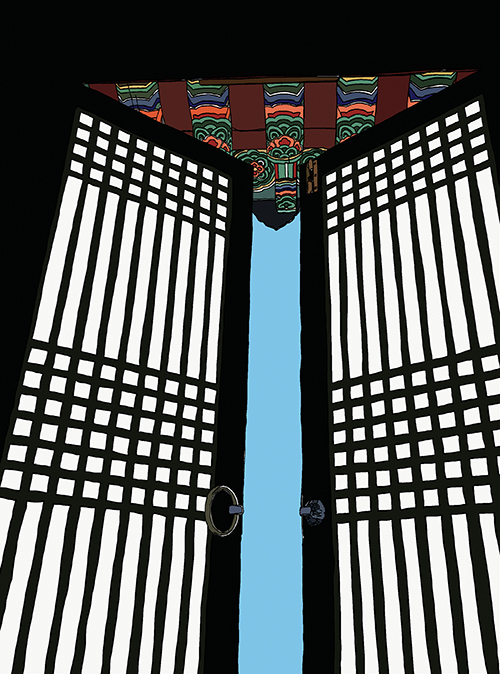

전등사를 찾은 것은 열번이 넘었을 것이다. 그렇지만 하룻밤을 머무는 것은 처음이라 낯선 곳에 온 듯 가슴이 콩닥거렸다. 가방을 던져두고 나가려다가 문 틈으로 보이는 하늘과 단청에 털썩 주저앉아 버렸다. 그림을 그리고 사진을 담으러 절 곳곳을 돌아봐야 하지만 오늘은 그냥 아무것도 하지 않을 자유를 누리고 싶단 생각이 강하게 들었다. 늘 삶에 쫓기는 중에 들른 고요한 사찰의 시간은 생을 멈추는 하루가 된다. ‘앉은김에 잠시 눕자’라는 마음이 들었고 오늘은 그 마음에 못이기는 척 서늘한 바닥에 누웠다.

#2

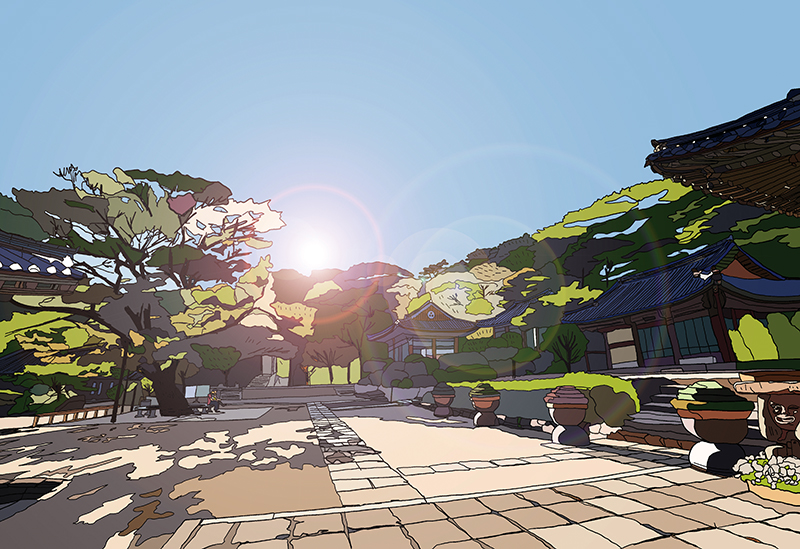

마당에 앉아 해가 지기를 기다렸다. 바로 바라볼 수 없었던 한낮의 시간은 지나고 고개를 꺾은 해가 절 마당을 비스듬하게 비추었다. 카메라로 들여다보고 있으니 플레어가 생긴 순간이 눈부시게 아름답다. 의자에 앉은 노부부의 얼굴에 행복한 미소가 가득 번지고 있었다. 사람의 여정도 어쩌면 이렇게 절정의 시간을 지나 비스듬히 주변을 비출 수 있는 시기가 되면 가장 아름답지 않을까? 뜨겁지 않고 따뜻하며 편안하게 바라볼 수 있는 사람이 되고 싶다.

#3

평소 국을 거의 먹지 않는 내가 된장국을 받아 들고 자리에 앉았다. 이유는 모르겠지만 가슴 속 어딘가가 허전하다는 생각이 들었다. 따뜻한 국으로라도 데우고 싶어진 것인지 숟가락도 쓰지 않고 국을 사발로 들고 마셨다. 목을 타고 내려가는 고소하고 따뜻한 된장국과 미역이 가슴 속 곳곳을 지나가는 느낌이 들었다. 밥을 먹는 나를 이렇게 집중해 본 일이 없다는 생각이 들었다. 한 가지만 하며 세상을 살 수는 없지만 순간순간 그 일을 하고 있는 자신에 집중해 볼 필요가 있다. 삶이 나를 끌고 가는 게 아니라 내가 삶을 살고 있다는 생각을 해야 한다.

#4

저녁예불을 마치고 방으로 돌아가는 길 하늘을 올려다봤다. 종일 많은 이가 들고 들어온 원(願)이 절 마당에, 대웅전에 가득해서 공기가 무거웠는데 하늘만은 높고 짙푸르고 가벼웠다. 더 물러설 곳이 없는 이들이 짊어지고 온 원의 크기와 무게를 생각해봤다. 누구의 원이 더 중요하고 덜 중요한 것이야 없겠지만 그 원 하나만 붙잡고 사는 사람들의 것을 조금 먼저 들어주어도 괜찮다는 생각이 들었다.

배종훈(https://www.facebook.com/jh.bae.963)

[불교신문3494호/2019년6월12일자]

그래도 삭제하시겠습니까?