일주문을 지나면 왼쪽으로 작은 계곡 위에 우화각(羽化閣)을 얹은 삼청교(三淸橋)가 펼쳐졌다. 차안(此岸)의 삶에서 잠시나마 피안(彼岸)으로 들어갈 수 있는 다리를 마주하니 가슴에 구멍 하나가 뚫리는 기분이 들었다. 다리를 건너는 동안 그 구멍으로 부처님이 사는 세상의 바람이 들어와 채워지면 다리와 누각의 이름처럼 가벼워질 것 같았다.

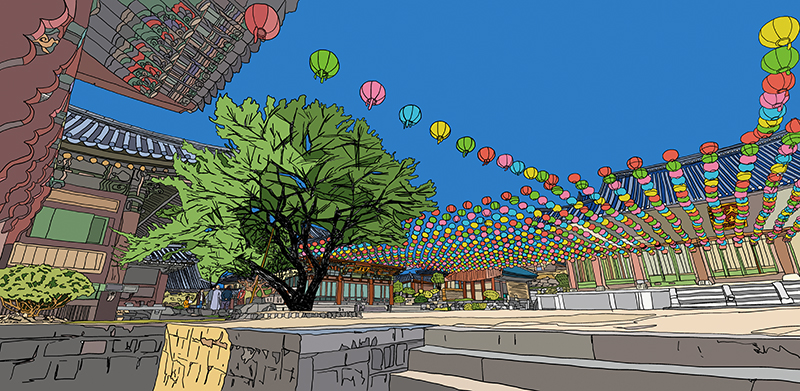

마음이 가벼워지니 몸도 가벼워졌다. 성큼성큼 앞으로 내닫는 걸음을 종고루(鐘鼓樓) 아래서 붙잡았다. 누각을 지나 만나는 절마당과 대웅보전의 감격은 언제나 절정의 순간이라 조금이라도 느리게 만나고 싶었다. 누각 밑에서 계단을 오르기 전에 펼쳐지는 파노라마 같은 그 순간은 보고 또 봐도 물리지 않는다. 가만히 눈을 감았다가 뜨니 한번에 눈에 담지도 못할 푸른 하늘과 가득한 연꽃이 훅 끼쳐 들었다.

[불교신문3487호/2019년5월11일자]

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.

내 댓글 모음