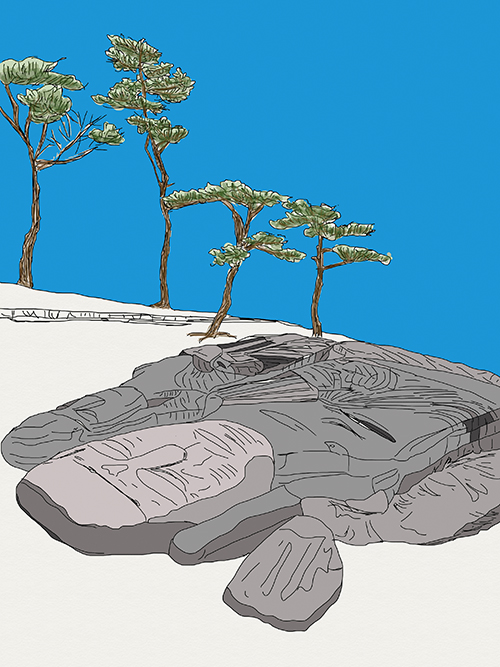

부처는 그대로 누워 일어날 인연을 기다린다

#1

서해안 고속도로는 하얀 꿈속처럼 짙은 안개 속으로 길이 나 있었다. 가야할 거리도 멀고, 주말이면 늘 막히는 고속도로라는 악명을 기억하고 새벽길을 골랐는데 정작 내 이마를 누르는 것은 실체가 없는 것이었다. 어쩌면 우리의 삶이 항상 그럴 것이다. 하루하루 나아가는 생(生)에서 걸음을 멈춰 세우는 것은 물리적인 장애나 불행이 아니라 예측하지 못했던 불확실성, 불안감이다.

일주문을 지나면 여기저기 불규칙한 규칙을 지키고 있는 석불과 석탑들을 마주한다. 천개의 탑과 천개의 부처가 산을 가득 채우고 있었다는 이 골짜기에 이제는 석탑이나 석불이 없는 빈자리에도 여전히 불(佛)의 기운이 가득해서 빈 공터도 그냥 밟지 못하겠다. 눈 앞이 환희 보이는데도 안개 속에 들어선 기분이다.

#2

걷다보니 원형다층석탑 아래 가지런히 손을 모은 오누이가 보인다. 작은 고사리 손에 담긴 원(願)은 무엇일까?

얼마나 오랜 옛날부터 저 탑은 그 아래서 고개를 숙이고, 엎드리고, 무릎 꿇은 이들의 마음을 받았을까? 그 많은 가슴 속 이야기를 받아들였기에 무수한 시간과 시련을 지내고도 여전히 이 자리에 그대로 서 있는 것이 아닐까하는 마음에 저절로 손이 모아지고 고개가 숙여진다.

#3

대웅전 본존불 뒤편 벽면에 그려진 천수천안관음도(千手千眼觀音圖)에 서 카메라를 들이대 보지만 어느 곳에서도 다 담을 수가 없다. 결국 카메라를 내리고 그 앞에 서 둘 밖에 없는 손을 모으고, 두 눈을 감았다. 특별히 빌 것도 없으면서 무엇이든 빌어보고 싶어졌다.

#4

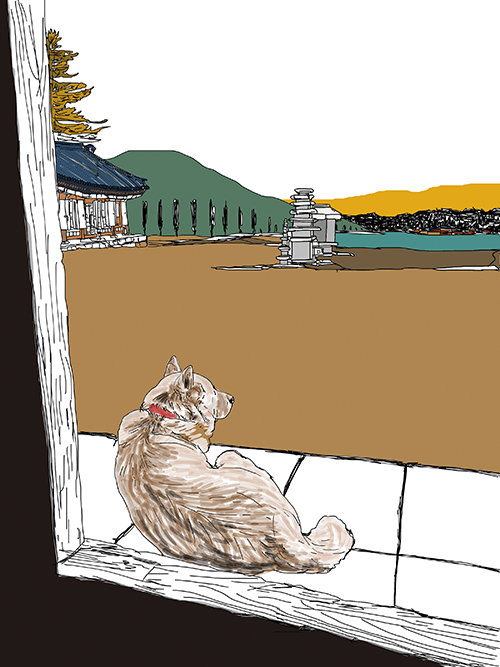

종무소로 쓰이는 보제루를 나오려는데 그 앞에 절집의 개가 자리를 잡고 앉아 해지는 산 너머를 보고 있다. 사람의 기척이 있어도 고개를 돌리지도, 움찔하며 일어서지도, 고쳐 앉지도 않는다. 그저 갈 길 가라는 눈빛이다.

내 길이 해가 지는 산 위에 있는 ‘와불’이라는 것을 알고 있었을까? 산으로 난 길을 오르며 돌아보니 절집 개는 자리에 없었다. 몸을 세워 불사를 완성해야 했던 천 번째 부처는 그대로 누워 일어날 인연을 기다리고 있는 것일까? 마지막 부처를 일으켜 세우지 못한 옛사람들의 그 마음이 다시 모아져 천개의 탑과 천개의 부처가 숨 쉬는 불국(佛國)은 언젠가 올까?

배종훈(https://www.facebook.com/jh.bae.963)

[불교신문3462호/2019년2월6일자]

그래도 삭제하시겠습니까?