공주 갑사 무문관 체험해보니...

내가 갇혔다는 기분보다

내가 세상을 가둬 놓았다는

생각이 들면서 평온해졌다

우주의 중심이 나로부터

생성되고 소멸되는 듯했다

중국발 미세먼지가 계룡산을 뒤덮었다. 대전에서 공주로 향하는 국도에 자욱이 드리운 미세먼지가 강퍅한 도시생활에 찌든 번뇌 같다. 공주 갑사(주지 탄공스님)에 무문관 템플스테이가 개설된다는 소식을 듣고 체험을 해 볼 요량으로 지난 17일 갑사로 향했다.

“감옥에 가시려 오셨습니까?”

종무소에 들러 인사를 하는데 갑사 주지스님이 벼락같이 선기 넘치는 화두를 던진다.

“시간이 없어 하루만 체험해 보려고요.”

“감옥(무문관)에 들어오시려면 한 달은 있어야죠. 이 분 밖에서 문을 잠그고 한 달 동안 문 열어주지 마세요.”

덜컥 겁먹은 얼굴을 하자 무문관 템플스테이 담당자가 싱끗이 웃는다.

“원래 무문관은 1종식이 원칙입니다. 아침에 공양을 공양구를 통해 드리고 저녁에 간단한 과일을 넣어드리는데 약식체험이니 저녁 과일만 조금 드시는 걸로 해야겠습니다.”

수행복을 갈아입었다. 가지고 온 휴대폰도 편의도구도 종무소에 맡겼다. 문명의 이기를 잠시 맡겨 두고 대웅전 뒤편이 위치한 템플스테이관인 대적선원으로 향했다. 예고한대로 간단한 과일 한 접시와 물 한 병이 방안 한 켠에 자리하고 있다. 네 평 남짓 보이는 방안에 큼직한 좌복이 유난히 더 커 보였다.

‘발길을 돌려주세요. 무문관 수행중’이라는 배너가 방 입구에 걸려 있다. 동행한 충청지사장이 몇 컷의 사진을 찍고 돌아갔다. 신발을 벗고 방안으로 들어갔다.

“철커덕!”

쇠뭉치로 된 자물쇠가 밖으로 잠겼다. 이제 방안에는 나 혼자다. 폐소공포증이 엄습했다. 그냥 방안에 있다고 생각하면 아무 생각이 들지 않았지만 밖에서 잠긴 방이라 생각하니 갑갑함이 가슴에 차오른다.

무문관(無門關). 깨달음을 향한 참선을 위해 세워진 선방으로 문을 폐쇄한 선방. 일반적인 선방은 정한 일과에 따라 참선하고 식사시간이나 휴식, 잠자는 시간에 출입을 하는데 무문관은 아니다. 기일을 정해놓고 선방에 들어가면 자물쇠로 문을 잠가 버리고 하루에 한 끼의 식사가 외부에서 제공된다 것 이외에 일체외출은 물론 면담도 허용되지 않는 철저한 수행공간이다.

잠시나마 머무는 무문관이지만 엄청난 압박감이 엄습해 온다. 오후 4시가 조금 넘었는데도 사위는 적막강산이다. 아무 소리가 들리지 않는다. 세상에 오로지 나라는 한 생명만 꿈틀거리는 듯하다. 마음을 가다듬어 본다. 어지러운 마음을 한곳에 집중해 화두를 챙겨본다.

“이 무엇인가?”

“나를 여기에 오게 한 주인공이 누구인가? 발길을 옮겨 이 방안에 들어온 주인공은 누구인가? 어디서 왔는가? 어디로 갈 것인가?”

좌복에 앉아 벽을 바라보며 이를 악물고 호흡을 가다듬는다. 고요한 시간이 무념 속에서 흘러간다. 언제 정(定)에 들었는지 모르게 흐른 시간의 움직임을 범종소리가 깨웠다.

“뎅! 뎅! 뎅!”

저녁 예불소리다. 도시에서는 퇴근시간이지만 산중에서는 모든 것을 정리하는 끝맺음 시간이다. 저녁이 없는 시간이라 딱히 할 일도 없다. SNS를 통해 친구 간에 안부를 물을 일도 없다. 그저 흘러가는 시간에 몸을 맡기고 그 시간을 여유롭게 바라보는 시간만 있을 뿐이다. 그 사이사이로 내가 살아온 삶에 대한 반조를 해 본다. 일종의 망상을 부려본다. 흔적 없는 시간들이 스러지고 또 스러진다.

다시 흐트러진 마음을 다잡고 화두를 든다.

“이 뭣고?”

마을에서 들려오는 개 짖는 소리가 시간의 틈을 파고 든다. 다시 한참이 지나자 그 소리마저 사라지며 평온한 침묵의 바다가 시간을 타고 흐른다. 언제 잠이 들었는지 모르게 눈이 감겼다. 이제 내가 갇혀 있다는 기분보다 내가 세상을 가둬 놓았다는 생각이 들면서 마음이 평온해졌다. 우주의 중심이 나로부터 생성되고 소멸되는 듯했다.

새벽 산새소리에 잠이 깼다. 문창호로 어스름 여명이 점차 또렷해지는 것으로 보아 아침이 밝아온다는 신호다. 무문관 수행자들은 3개월이 지나면 시간과 계절감각을 잃는다고 한다. 남국선원에서 수행을 했던 석종사 금봉선원장 혜국스님은 산새 울음소리를 듣고 겨우 시절을 간파했다는데 어느 새가 언제 우는 지 모르는 기자는 그저 새소리는 새소리일 뿐이었다.

새벽 도량석 소리에 세면장에서 간단하게 눈곱을 떼어내고 다시 좌정했다. 새소리에 마음을 얻으니 이리저리 요동친다. 온갖 망상도 요동친다. 다시 화두를 다잡지만 소용이 없다. 날은 밝아 오고 갇힌 공간은 답답하다.

나가겠다는 조급함에 옷을 갈아입었다. 방안을 서성이는데 종무소에서 전해 준 갑사 무문관 템플스테이 안내문이 눈에 들어왔다.

“무문관 템플스테이는 정신적인 안정과 삶의 목적을 찾고자하는 현대인들에게 무문관 생활을 통해 삶의 방향성 확보와 목표를 확고히 설정할 수 있도록 하는 체험의 기회를 제공하고자 합니다. 짧게는 2박3일로 진행되는 무문관 체험을 통해 자신을 찾아가는 길을 찾고, 4박5일에서 7박8일까지 이어지는 심화과정을 통해 삶의 방향성을 확고히 할 수 있는 기회가 될 것입니다.”

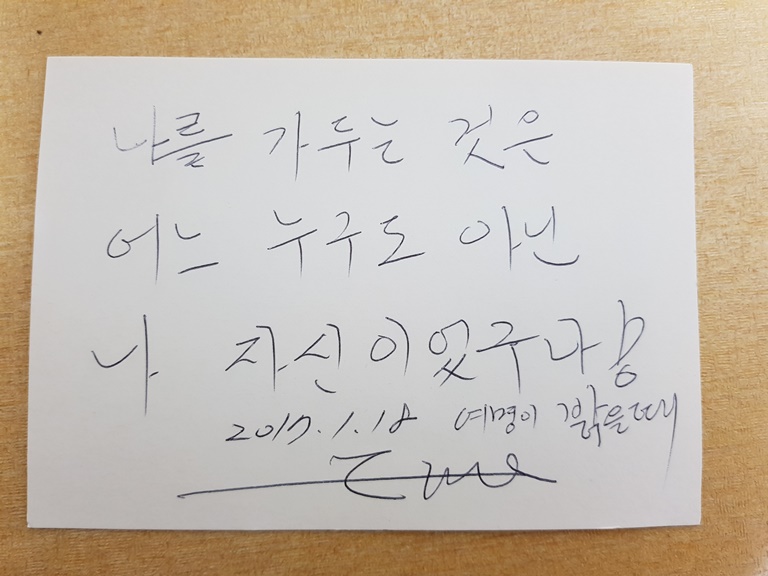

안내문처럼 자신을 찾아 갈 수는 없었지만 방향은 찾은듯하다. 문을 두드리며 자물쇠를 여는 소리가 들렸다. 테이블에 놓인 ‘나에게 쓰는 엽서’가 있어 밤새 느낀 소회를 적었다. “나를 가두는 것은 어느 누구도 아닌 나 자신이었구나”

문을 열었다. 어느 때보다 밝은 햇살이 반가웠다.

그래도 삭제하시겠습니까?