마을버스 정류장을 지나 현대이발소를 지나 민들레고물상까지 갔다.

경태는 혹시라도 할아버지가 보일까봐 고개를 자라처럼 뺐다.

아니나 다를까 누런 셔츠를 입은 할아버지가 모아온 고물을 내려놓고 있었다.

경태는 누가 볼까봐 얼른 돌아섰다.

학교 끝난 경태가 집으로 터덜터덜 걷고 있었다. 대문 앞에 뭔가 있었다. 그것은 햇빛에 반사되어 반짝반짝 빛이 났다.

‘설마…!’

경태는 순식간에 집 앞으로 달려갔다. 사이클이었다.

“우와, 사이클. 진짜 사이클이잖아!”

진짜 사이클이었다. 준서와 호빈이는 다 있는 사이클. 경태만 없던 사이클이었다. 경태는 집으로 뛰어 들어갔다. 할아버지는 집에 없었다.

네 시 삼십오 분.

이 시간이면 할아버지는 폐지를 모으고 있을 시간이었다.

경태는 가방을 던져놓고 사이클 안장 위에 앉았다. 날렵한 게 어쩌면 하늘도 날아오를 것 같았다. 그 동안 할아버지가 시치미 뗀 걸 생각하니 경태는 속상했던 마음이 다 날아갔다.

“그깟 생일! 늙으면 그런 거 모른다.”

그랬으면서 이렇게 멋진 사이클을 안겨 준 것이다.

경태에겐 사이클 안장이 아직 높았다. 하지만 경태는 선 자세로 페달을 밟고 탈 수도 있어서 상관없었다.

경태는 사이클을 끌고 천천히 집을 나섰다. 골목 입구 오복슈퍼를 지나 백호태권도 건물을 지나 황가네 감자탕을 지났다. 사이클은 보조바퀴 달린 네 발 자전거와는 비교할 수도 없었다. 그건 민들레고물상에서도 최고 고물이었으니까.

왕돈가스를 지나 토니미용실 건물도 지나고 영천시장을 지났다. 더운 유월 바람이 경태의 머리카락을 마구 휘저었다. 경태 옆으로 마을 풍경이 쌩쌩 지나갔다.

마을버스 정류장을 지나 현대이발소를 지나 민들레고물상까지 갔다. 경태는 혹시라도 할아버지가 보일까봐 고개를 자라처럼 뺐다. 아니나 다를까 누런 셔츠를 입은 할아버지가 모아온 고물을 내려놓고 있었다. 경태는 누가 볼까봐 얼른 돌아섰다.

날이 어두워져도 경태는 옆 동네 아파트 놀이터에서 계속 사이클을 탔다. 동네 사람들이 다 자기를 보았다고 생각될 때까지 사이클을 타다가 집으로 갔다.

할아버지는 돌아누워 텔레비전을 보고 있었다. 경태는 할아버지에게 다가가 팔을 흔들었다.

“완전 잘 나가. 저거 비싸지?”

“저게 뭔데. 나는 모른다.”

시치미 떼기는 할아버지 최고 특기다.

경태에게 사이클이 생겼다는 소문은 다음 날 금세 퍼졌다. 경태가 소문을 냈으니 당연했다.

준서와 호빈이도 같이 타자고 말을 걸어왔다. 삼학년이 네 발 탄다고 끼워주지도 않더니. 셋은 매일 다섯 시에 만나 사이클을 타기로 약속했다. 다섯 시는 녀석들 수학학원이 끝나는 시간이었다. 경태는 수학학원도 더 이상 부럽지 않았다. 사이클을 더 많이 탈 수 있으니까.

며칠 후.

사이클을 끌고 나가는 경태를 할아버지가 불러 세웠다.

“오늘은 그거 타지 말고 나하고 어디 좀 가자.”

“어디? 나 친구랑 약속 있어.”

“갈 데가 있다니까 그러네.”

“할아버지 혼자 가면 안 돼?”

“바퀴 다 빼서 고물상에 확 넘겨버린다.”

“아, 귀찮게….”

경태는 그제야 오늘 할아버지가 폐지를 주우러 가지도 않았다는 걸 알았다.

“같이 가는 대신 이거 타고 갈게.”

경태가 사이클 손잡이를 잡았다.

“안 돼. 그냥 걷자.”

경태는 화가 났다. 도대체 어디를 간다고 이러는 건지 모르니까 더 짜증이 났다. 할아버지는 한 번도 어딜 같이 가자고 한 적이 없었다.

“싫다고! 나 오늘 꼭 사이클 탈거라고!”

“마음대로 해, 이놈 시키!”

할아버지는 화를 내고 대문을 나가버렸다. 경태는 뒷짐을 진 할아버지 등이 오늘따라 더 구부정한 것 같아 보였다. 할 수없이 사이클을 잠가놓고 할아버지를 뒤따랐다.

무심한 듯 할아버지가 혼잣말을 했다.

“오늘까지라고 했어. 오늘까지 무료로 해 준다고 말이야.”

경태가 짐짓 짜증 섞은 소리를 했다.

“뭐가 오늘까진데!”

“따라가 보면 알아!”

할아버지도 화난 척 했다. 할아버지는 먼저 민들레고물상으로 갔다. 낡은 고물들이 산처럼 쌓여있었다. 경태는 들어가지 않고 고물상 입구에서 서성거렸다.

장부를 뒤적이던 주인아저씨가 할아버지에게 돈을 건넸다. 그리고 경태를 향해 큰 소리로 알은체 했다.

“사이클 잘 나가니? 그거 할아버지가 세 달 넘게 폐지 주워 사신 거야.”

경태는 아무 말도 안 하고 고개를 돌려버렸다.

주인아저씨가 할아버지에게 말했다.

“손자가 많이 컸네요. 키우느라 고생하셨어요.”

“잘 컸지? 아무튼 그동안 고마웠네.”

“고맙긴요. 어서 회복해서 다시 오셔야죠. 몸조리 잘 하세요.”

고물상을 나서자 경태가 물었다.

“할아버지, 어디 아파?”

“늙으면 다 아파.”

할아버지 대답은 항상 이랬다.

할아버지와 경태는 오복슈퍼에 들렀다. 슈퍼 아줌마는 손톱을 깎다가 할아버지를 보고 인사했다.

“오셨어요? 두부 드려요?”

“아니. 나 외상값 갚으려고. 좀 봐줘.”

슈퍼 아줌마는 장부를 뒤적였다.

“두부 한모, 라면 다섯 개, 빨래비누 두 장요.”

할아버지는 돈을 꺼내 값을 치렀다. 슈퍼 아줌마는 경태를 보고 씩 웃었다.

“너 새 자전거 생겼지? 아주 잘 타던데?”

“사이클이에요.”

경태는 그렇게 말하고는 고개를 숙였다. 오복슈퍼를 나온 경태는 또 짜증이 났다. 기껏 외상값 갚으려고 이렇게 끌고 다니는 건가 싶었기 때문이다.

할아버지는 현대이발소로 들어갔다. 마침 손님이 없었다.

“나하고 우리 손자 머리 좀 잘라줘요.”

할아버지와 경태가 의자에 나란히 앉았다. 경태가 먼저 이발을 했다. 다음으로 할아버지도 이발을 했다. 경태의 검은 머리카락과 할아버지의 하얀 머리카락이 바닥에서 뒤섞였다. 약한 선풍기 바람에 머리카락들이 살살 뭉쳐 다녔다.

할아버지는 흰머리를 단정하게 옆으로 빗어 넘기더니 스프레이를 뿌려달라고 했다. 부스스하던 앞머리가 옆으로 말끔히 넘겨졌다. 경태는 할아버지가 많이 달라보였다.

할아버지는 영천시장에도 들렀다.

“어째 오늘은 폐지 주우러 안 갔네요? 몸은 좀 어때요?”

생선가게 할머니가 할아버지를 보고 알은 체 했다.

“당분간 쉬려고. 얘가 내 손자야.”

“그래요? 손자가 아주 생기가 나네요. 그렇게 크고 좋은 생선만 찾아 해먹이더니.”

할머니는 얼굴에 주름을 잔뜩 만들며 웃었다.

경태는 할아버지가 생선을 굽던 모습이 생각났다. 할아버지는 하얀 연기를 동네방네 피우며 고등어를 구워 경태의 밥상에 올려주곤 했다.

그런 날 저녁 경태가, “다 탔잖아!”하고 소리치면, 할아버지는 기침을 하면서도 “안탔어! 대가리는 손대지 마. 내 꺼니까!” 하고 더 크게 소리쳤다.

다음에 할아버지와 경태가 간 곳은 은행이었다. 청원경찰 아저씨가 할아버지에게 인사했다.

“안녕하세요? 오늘도 입금하시게요. 제가 해드릴게요.”

“아니. 오늘은 내 손자가 해 줄 거네.”

경태는 오늘 할아버지가 정말 뜬금없어 보였다.

경태는 처음으로 통장을 들고 창구에서 입금을 했다. 할아버지가 건네준 육천 삼백 칠십 원이 통장에 찍혔다. 경태이름으로 된 통장이었다.

은행을 나왔다. 이제 할아버지가 진짜로 집에 갈 줄 안 경태 머릿속에는 사이클 탈 생각만 가득했다. 하지만 할아버지는 집으로 가려던 경태의 손을 잡았다.

경태는 화가 났다.

“나 사이클 타고 싶단 말이야!”

“화났냐? 딱 한군데 남았어.”

“왜 자꾸 끌고 다녀? 사이클 타야 한다고 몇 번을 말해!”

경태는 누가 듣든 말든 소리를 질렀다. 길 가던 사람이 힐끔 쳐다봤다.

“내일 타. 여기가 마지막이야.”

‘할아버지, 죽기 없기!’

사진을 다 찍은 할아버지가 경태에게 손짓했다.

“사진사 양반, 부탁인데 우리 둘이 한 장만 박아줘요.”

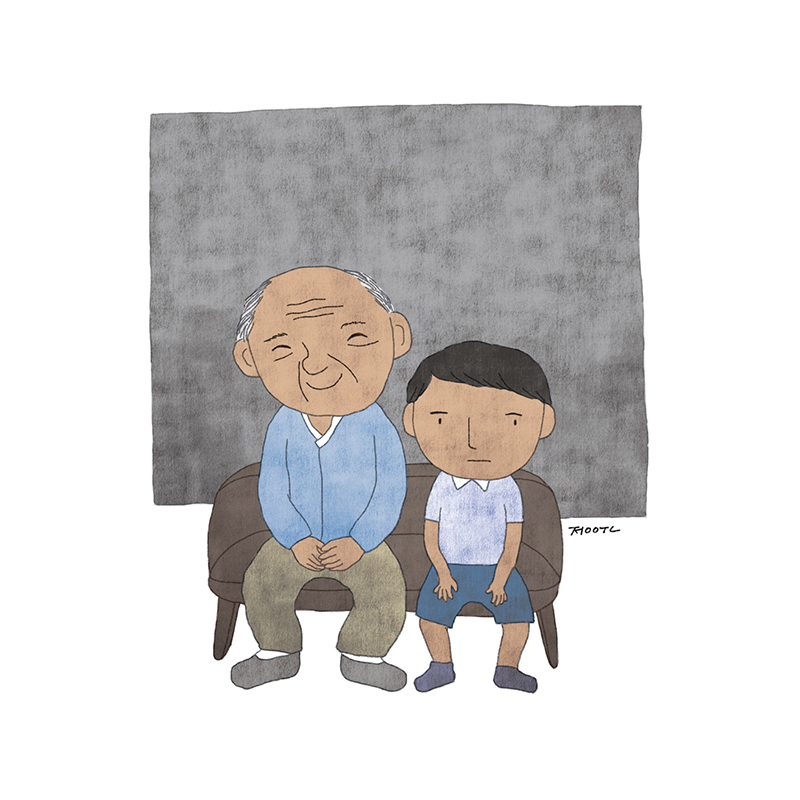

“예. 다정하게 한번 앉아보세요.”

할아버지 앞에 경태가 앉았다.

할아버지는 활짝 웃었지만,

경태는 웃는 듯 우는 듯 했다.

할아버지와 경태가 마지막에 들른 곳은 주민 센터 건물이었다. 주민 센터 이층으로 올라가니 그곳은 작은 사진관처럼 꾸며져 있었다. 큰 천을 벽에 두르고 가운데 의자 하나가 놓여있었다. 벽에는 ‘주민 센터와 손잡고 영정사진을 무료로 촬영해드립니다.’ 라는 글씨가 작게 붙어 있었다.

“할아버지, 영정사진이 뭐야?” “죽을 때 올려놓을 사진.”

“할아버지 죽을 거야?”

“세상에 안 죽는 게 어딨어.”

경태는 갑자기 화난 마음이 싹 달아났다.

마침 한 할머니가 사진을 찍고 있었다. 할머니는 윗옷만 하얀 한복으로 입고 있었다. 할머니는 긴장한 얼굴로 사진기를 쳐다보았다.

“할머니, 입 꼬리 미소. 좋아요. 하나 둘 셋!”

‘찰칵!’

플래시가 터졌다.

이제 할아버지 차례가 되었다. 위에만 옥색 한복으로 갈아입은 할아버지가 거울을 보았다. 할아버지는 한참동안 거울 속에 비친 얼굴을 쳐다보았다.

경태는 갑자기 마음이 쿵 내려앉았다. 쭈글쭈글 시커먼 할아버지한테 저런 고운 한복은 어울리지 않는다고 생각했다. 할아버지가 죽는다는 생각을 한 번도 안 해봤다.

할아버지가 가운데 의자에 앉으며 말했다.

“쟈가 내 친손자요. 영정사진 찍으려니 무서워서 끌고 왔어요.”

할머니가 한복을 벗으며 부러 타박했다.

“영감님도 참, 사진 한 장 찍는 게 뭐가 무섭다고. 그나저나 손자가 참 날쌔게 생겼네요.”

“그렇죠? 자전거를 기가 막히게 탄다니까요. 선수에요, 선수!”

사진사 아저씨가 할아버지에게 말했다.

“턱을 조금 당기시고. 고개를 왼쪽으로 조금 더, 조금만 더요.”

순간 할아버지와 경태의 눈이 마주쳤다.

“찍습니다. 하나 둘 셋!”

‘찰칵!’

플래시가 경태 마음에도 ‘펑’ 터졌다.

‘할아버지, 죽기 없기!’

사진을 다 찍은 할아버지가 경태에게 손짓했다.

“사진사 양반, 부탁인데 우리 둘이 한 장만 박아줘요.”

“예. 다정하게 한번 앉아보세요.”

할아버지 앞에 경태가 앉았다. 할아버지는 활짝 웃었지만, 경태는 웃는 듯 우는 듯 했다.

집으로 돌아오는 길 경태는 아무 말도 안했다. 마음이 이상했다.

언덕배기에서 선 할아버지가 말했다.

“예전에 저 민들레고물상 자리에 내 논이 있었어. 저-기서부터 저기까지. 그 땐 할머니랑 네 아빠, 고모랑 이 집에서 시끌벅적 살았지.”

경태는 처음 듣는 말이었다. 경태가 할아버지를 올려다봤다.

“할아버지 아까 말이야…. 사진 찍지 말지.”

“영정사진이라 좀 그렇기 하지만…. 경태야, 나도 오늘 내 인생 처음으로 조명 한번 받았다. 누구나 한번은 그런 날이 와.”

경태는 할아버지 말이 알쏭달쏭 했지만 물어볼 수 없었다.

할아버지가 불쑥 말했다.

“배고프다. 집에 가자.”

경태는 할아버지가 낯설게 느껴졌다.

집으로 들어간 할아버지는 그릇을 달그락거리며 저녁밥을 차리기 시작했다. 경태는 대문 옆에 세워져 있던 사이클을 보았다. 천천히 사이클 앞으로 다가섰다.

‘세 달 넘게 폐지를 주워 산 사이클.’

경태는 발로 사이클을 툭 찼다. 다 사이클 때문인 것 같았다.

‘쿠당탕탕-!’

사이클이 요란한 소리를 내며 쓰러졌다. 빈 페달만 돌아갈 뿐이었다.

[불교신문3262호/2017년1월1일자]

그래도 삭제하시겠습니까?