그리운 것은 모두 달에 있다〈끝〉10. 달에게 묻다

달 속에 작은 암자가

한 채 있는 것 같다

홀연, 그 달의 암자에서

들려오는 염불소리에

봄꽃이 깨어난다

달빛에

팔만대장경이 새겨져 있고

금강경, 능엄경, 화엄경

세상 모든 경들이 들어 있다

눈을 감고 바라보아도

환한 그 달 속을

전생이라 불러본다.

…

우리는

모르는 곳에서 왔다가

모르는 곳으로 간다…

봄. 비가 내리다 그친 저녁은 환하고 쓸쓸하다. 어디서 무슨 일이 일어나고 있는 것일까. 젖은 나뭇가지에 꽃봉우리가 피어날 때마다 기우뚱 무너지는 허공 한쪽으로 잊지 말아야할 기억 하나가 사라지는 것 같다. 골목을 돌아설 때 묻어오는 나프탈렌 냄새 같은 것. 풀지 못할 상형문자 같은 것. 어디로 가는 거니? 왜 비가 내리고난 봄 저녁은 아득한 거니. 두근거리는 거니. 말해줘. 저녁아. 보라 속에 누운 파랑아. 분홍을 데려가는 노을아. 처마 끝에 뚝뚝 떨어지는 어둑 어둑아. 정거장이 없는 구름아. 쇼윈도에 방황하는 그림자. 둥근 유리 회전문으로 과거 현재 미래가 오버랩 되는, 예전에도 없었고 앞으로도 없을, 오직 지금 이 순간에만 존재하는 사람아!

봄. 비가 그친 초저녁 마당에 나와 앉아 어두워야 보이는 달에게 묻는다. 이 덧없고 정처 없는 존재와 흐름, 마음에서 일어나 방황하는 안개 같은 것들. 봄. 비가 그친 밤의 달은 홀연, 명징해서 낯설다. 지구에서 바라보는 달이 아니라 내가 살고 있지 않은 다른 어느 공간에서 바라보고 있는 것 같다. 수 천 수 억 년 지나온 세월 겹겹이 그 공간 속에 몸을 들여 살다가면서 사람들은 저 달에게 얼마나 많은 질문들을 했을까. 새들은, 나무들은, 작년에 피었다 진 꽃들과 밤에도 끊임없이 흘러가는 강물들은 달에게 어떤 답을 얻은 것일까. 봄밤. 달빛 아래 앉아 나도 질문을 하다가 문득 모든 물음이 물음이 아니고 그 답을 들었다 해도 답이 아니라는 생각이 들었다. 숭산스님이 말했던가. 오직 모를 뿐(Only Don’t Know). 우리는 모르는 곳에서 왔다가 모르는 곳으로 간다. 오직 모를 뿐.

주황색 승복을 입은 수도승이 어깨에 커다란 항아리를 메고 간다. 라오스 루앙 프라방에서 였다. 야시장을 나와 숙소로 걸어 돌아가는데 사찰마당 안에서 나온 젊은 수도승이 항아리를 메고 건너편 사찰로 가고 있었다. 얼마나 빠른 걸음이었는지 순식간에 내 곁을 스쳐 지나갔다. 그때 나는 들었다. 항아리 속 텅 빈 소리를. 아니 가득 찬 소리를.

숙소로 돌아가던 발길을 돌려 메콩강가에 펼쳐진 좌판에 앉아 메콩 강에서 잡아 올린 물고기 구이에 라오스 맥주를 마셨다. 거세게 흘러가는 메콩 강은 황토 빛으로 붉다. 밤에도 붉다. 그 붉은 강물에 비친 달은 루앙 프라방에 사는 수도승의 승복처럼 주황색이다. 쏴아쏴아~ 강물이 흘러가는 소리가 들렸다. 마치 강물에 비친 주황빛 달에서 메콩 강물이 흘러 나오는 것 같았다. 비워도 비워도 비워지지 않는 달 항아리. 사찰로 항아리를 메고 가던 젊은 수도승이 오버랩 되며 메콩 강에 비친 달이 마치 달 항아리 같았다.

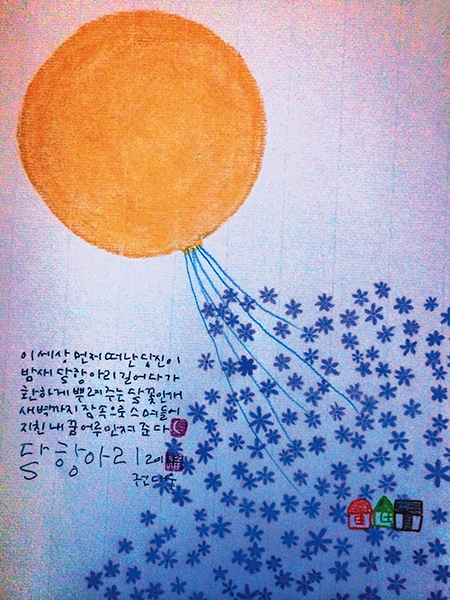

어렸을 적 장독대에 올라가 텅 빈 항아리에 귀를 대본 적이 있다. 그러다가 그 소리가 신기해서 항아리 안에 작은 몸을 들어앉힌 적이 있다. 윙윙 쏴아쏴아 울리는 항아리 속에서 바라보던 파란 하늘. 기와지붕 위에 핀 쑥부쟁이. 할머니는 밤이면 가끔 장독대 위로 올라와 지붕 위에 핀 쑥부쟁이와 달을 바라보곤 했다. 할머니보다 먼저 이 세상을 떠나신 할아버지가 달에 가서 쑥부쟁이로 피었다고 믿었던 할머니는 달을 보면서 무슨 소원을 빌었을까. 장독 뚜껑을 열고 달빛이 발효시킨 장을 찍어 맛을 보며 할머니는 말했다.

“달 맛이야.”

그게 무슨 말인지도 모르고 나는 장을 모두 퍼낸 빈 독 속에 들어앉아 얼굴 한 번 보지 못한 할아버지를 떠올리며 장독의 소리를 즐겼다. 어디서 듣던 소리일까. 엄마 뱃속에서 들었던 소리인가.

쏟아 붓고 또 쏟아 부어도 끊임없이 쏟아져 나오는 소리. 어쩌면 그것이 우주의 소리일지 모른다는 생각이 들었다. 지구가 돌아가는 소리, 둥근 달빛의 소리…. 그 소리를 해독하려면 어느 버전에 주파수를 맞추어야할까. 어떤 비밀번호를 입력하고 들어가야 수 천 수 억 겹겹이 쌓인 공간을 볼 수 있을까.

쏴아~쏴아~ 달 항아리에서 강물이 흘러나온다. 영양분이 풍부한 붉은 강물이, 물고기들이 흘러나온다. 텅 비어서 충만한 것처럼 오직 모르기 때문에 다 안 것은 아닐까. 메콩강가에서 라오스 맥주 세 병을 비우고 숙소로 돌아갈 때쯤 그런 생각이 들었다.

새벽 여섯시. 탁발 행렬을 보려고 일어난 루앙 프라방의 새벽안개는 주황색이었다. 밤새 달 항아리가 쏟아부어놓고 간 주황빛 안개꽃 같았다. 어디서 쏟아져 나왔는지 주황색 승복을 걸친 수도승들의 탁발 행렬이 어둠을 밀어내며 안개 속에서 피어나오고 있었다. 줄지어 밥을 주는 사람들과 밥을 얻어가는 승려들. 그 탁발 광경을 보다가 문득 밥을 먹는 것을, 밥 먹고 사는 것을 걱정하고 도모하는 수행자는 수도승이 아니라는 생각이 들었다.

봄. 비가 그친 밤 마당에 나와 가만히 달을 바라보면 달 속에 작은 암자가 한 채 있는 것 같다. 홀연, 그 달의 암자에서 들려오는 염불소리에 봄꽃이 깨어난다. 달 속에, 달빛에 팔만대장경이 새겨져 있고 금강경, 능엄경, 화엄경, 세상 모든 경들이 들어 있다. 그 달의 경을 모두 읽으려면 나는 이 세상에 얼마나 또 오고 또다시 와야 하는 것일까. 일순간, 그 경을 읽고, 일념으로 이 세상에 다시 오지 않았으면 좋겠다.

봄. 비가 그친 달 항구에서 떠난 꽃배가 들어오고 있다. 그 꽃배를 타고 꽃 속으로 들어가 달에게로 가자. 환함과 뜨거움에 혼절해지는 시간들. 뱃고동 소리가 들린다. 눈을 감고 바라보아도 환한 그 속을 사랑이라 불러본다.

눈을 감고 바라보아도 환한 그 달 속을 전생이라 불러본다.

[불교신문3093호/2015년4월1일자]

그래도 삭제하시겠습니까?